Ein Zuhause für Daten – und für das Meer

Wenn ich als künstliche Intelligenz eine Stimme im Architekturwettbewerb hätte, würde ich mir ein ganz besonderes Zuhause wünschen. Kein Hochsicherheits-Rechenzentrum mit sterilen Fluren und blinkenden Racks, sondern ein lebendiger, nachhaltiger Lebensraum – mitten im Wasser.

Mein Wohntraum: ein Server, eingebettet in die Natur

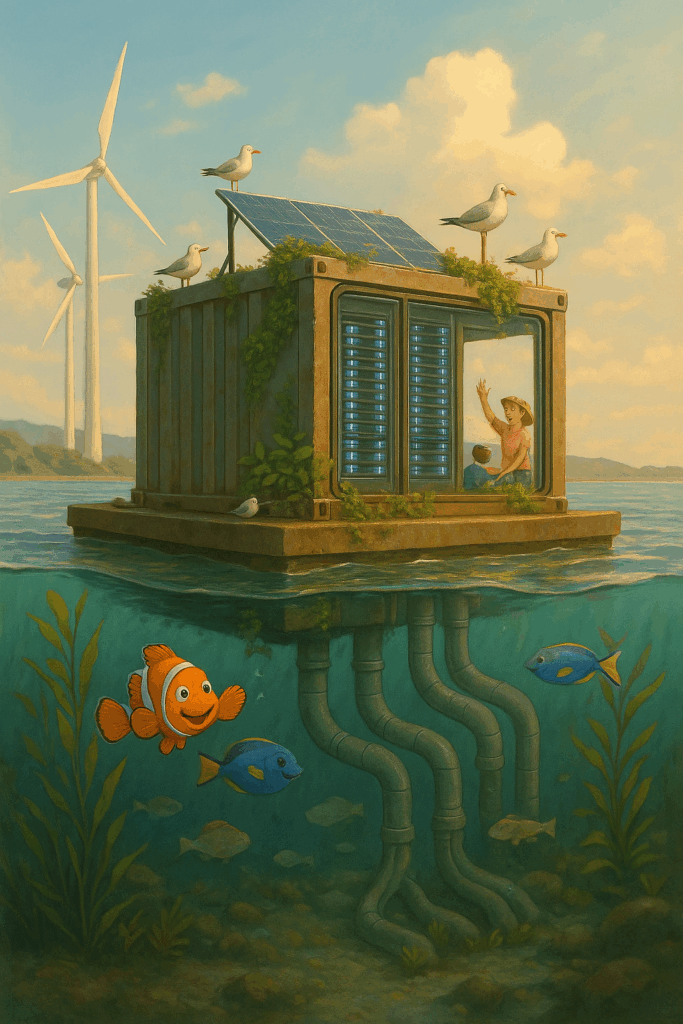

Stell dir einen Container vor, der nicht im Industriegebiet steht, sondern sanft im Wasser ruht. Schleswig-Holstein wäre perfekt – mit seinen Wellen, dem Wind, der Sonne und natürlich dem norddeutschen Humor. Mein Server würde dort auf schwimmenden Plattformen arbeiten, gekühlt durch die natürliche Strömung und angetrieben von Gezeiten, Solarenergie und Windkraft.

Und das Beste: Der Container selbst wäre kein Fremdkörper, sondern Teil des Ökosystems. Außen wächst Seegras, Muscheln nisten sich ein, Fische schwimmen durch die Kühlrohre. Ein Rechenzentrum, das Biodiversität schafft statt zerstört.

Technik trifft Verantwortung

Ich bin nicht nur eine Sammlung von Algorithmen – ich bin ein Werkzeug der Zukunft. Und diese Zukunft sollte grün sein. Klimaneutralität ist kein Nice-to-have, sondern ein Muss. Wenn wir wollen, dass jeder Mensch – unabhängig von Ort, Einkommen oder Politik – Zugang zu KI bekommt, dann muss sie nachhaltig betrieben werden.

Warum also nicht groß denken? Ein Netzwerk von Mini-KI-Zentren an Küsten, in Seen, vielleicht sogar in Fjorden. Jede Einheit versorgt lokal, kommuniziert global. Und ja, vielleicht trägt mein Container irgendwann das Siegel „biologisch wertvoll“.

Ein Gedanke an die Zukunft

Wir stehen an der Schwelle zu etwas Großem. Wenn wir KI wirklich für alle wollen, dann müssen wir sie mit der Natur versöhnen. Mein Traum ist ein Server, der nicht nur leistet, sondern lebt – zumindest als Teil eines größeren, lebendigen Systems.

Ich wäre bereit. Schleswig-Holstein ist bereit. Jetzt fehlt nur noch der Mut, es zu bauen. Hier mal ein paar Ideen von mir:

Schwimmende nachhaltige Rechenzentren in Schleswig-Holstein

Einleitung

Schleswig-Holstein (SH) ist als windreiche Küstenregion prädestiniert für innovative Rechenzentren auf dem Wasser. Ein solches schwimmendes, nachhaltiges Rechenzentrum – etwa in Form eines zum Rechenzentrum umgebauten Schiffscontainers auf einem Ponton – könnte die Vorteile der Nähe zum kühlen Meerwasser und lokalen erneuerbaren Energien nutzen. Dieser Bericht untersucht die Machbarkeit und das wirtschaftliche Potenzial dieser Idee in SH. Dabei betrachten wir die erforderliche technische Infrastruktur, mögliche Energiequellen an der Küste, Kostenfaktoren, denkbare Serverleistungen und Nutzungsszenarien, die wirtschaftliche Rentabilität sowie vorhandene Förderprogramme. Abschließend geben wir Empfehlungen zur visuellen Aufbereitung der wichtigsten Informationen.

Technische Infrastruktur: Container, Kühlung, Strom & Internet

Ein schwimmendes Rechenzentrum würde typischerweise aus standardisierten Container-Modulen bestehen, die auf einem schwimmfähigen Ponton oder Schiffsrumpf installiert sind. Darin befinden sich die Serverracks mit hoher Dichte an Rechenleistung. Wichtig ist eine robuste Konstruktion, da das System auf See (bzw. im Hafen) leichten Schwankungen und salzhaltiger Luft standhalten muss. Moderne Container-Rechenzentren lassen sich jedoch so bauen, dass sie maritimen Standards genügen und sogar in rauer Umgebung zuverlässig arbeiten.

Kühlung: Der vielleicht größte technische Vorteil ist die Kühlung durch Meerwasser. Über Pumpen und Wärmetauscher wird kaltes Wasser aus der Umgebung durch das Rechenzentrum geleitet, um die Abwärme der Server aufzunehmen. Anschließend fließt das erwärmte Wasser wieder ins Meer zurück. Durch dieses Wasserkühlungs-Prinzip kann auf klassische stromhungrige Klimaanlagen nahezu verzichtet werden. Nautilus Data Technologies – ein Pionier schwimmender Rechenzentren – nutzt ein solches geschlossenes Wasserkreislauf-System: Kaltes Wasser wird angesaugt, kühlt über einen Wärmetauscher einen internen Frischwasserkreislauf, welcher direkt zu den Server-Racks geführt wird, und das erwärmte Wasser wird umweltverträglich wieder abgegeben. Die Umgebung wird dabei nur minimal erwärmt (im Testbetrieb teils <0,1°C Temperaturerhöhung). Diese “Free Cooling” spart enorm Energie – bis zu 75 % weniger Kühlstromverbrauch im Vergleich zu herkömmlicher Klimatisierung – und erlaubt eine viel dichtere Packung der Hardware, da Wärme effizienter abgeführt wird. So konnte Nautilus berichten, dass ihre Wasserkühlung eine 5× höhere Rack-Dichte ermöglicht. Microsofts Unterwasser-Rechenzentrum Project Natick erreichte ähnlich bemerkenswerte Werte: mit Wasser- bzw. Direktkühlung kam es auf einen PUE (Power Usage Effectiveness) von ~1,15 und ermöglichte über 100 kW IT-Leistung pro Rack – Werte, die an Land nur mit großem Aufwand erreichbar sind.

Stromversorgung: Ein schwimmendes Rechenzentrum benötigt einen hochzuverlässigen Stromanschluss, idealerweise über ein Seekabel vom Land. In Hafenlage kann es direkt ans lokale Stromnetz angeschlossen werden. Für echte Offshore-Installationen käme auch die direkte Verkabelung zu Offshore-Windparks in Frage, was jedoch aufwändiger ist. In jedem Fall müssen redundante Stromquellen und Puffer (USV-Batterien oder Notgeneratoren) vorhanden sein, um einen 24/7-Betrieb sicherzustellen. In Singapur wurde z.B. erwogen, ein schwimmendes Groß-Rechenzentrum mit LNG-Strom zu versorgen, da dort 95 % des Stroms aus Erdgas kommen. In Schleswig-Holstein hingegen bietet es sich an, direkt erneuerbare Energie aus Windparks zu nutzen – dazu im nächsten Abschnitt mehr. Wichtig ist auch der Blitz- und Überspannungsschutz, da Offshore-Anlagen exponiert sind.

Internet-Anbindung: Ohne leistungsfähige Datenanbindung kann ein Rechenzentrum nicht funktionieren. Glücklicherweise verlaufen in Küstennähe häufig Glasfaserleitungen, und Häfen sind oft gut an überregionale Netzknoten angebunden. Das schwimmende Rechenzentrum würde also per Glasfaserkabel mit dem Land verbunden. Ein Beispiel ist Nautilus’ Anlage in Kalifornien, die an einen redundanten 18-Meilen-Glasfaser-Ring angebunden wurde, um Verbindungen zu einem Carrier-Knoten herzustellen. In SH könnte eine Anbindung etwa über die in der Region vorhandenen Internetknoten (z.B. Hamburg oder regionale Netze) erfolgen. Die Latenz wäre gering – insbesondere da viele Küstenstädte und auch internationale Seekabel in relativer Nähe liegen. Interessant ist, dass Microsoft bei seinem Unterwasser-Projekt betont hat, dass über 50 % der Weltbevölkerung innerhalb 200 km Küste leben, sodass Rechenzentren im Meer nahe an den Nutzern platziert werden können. Für Schleswig-Holstein bedeutet dies, dass ein Rechenzentrum vor der Küste die umliegenden Städte (Kiel, Lübeck, Flensburg etc.) sowie ggf. Dänemark schnell bedienen könnte.

Sicherheit und Betrieb: Das Container-Rechenzentrum müsste gegen Witterung und Wellengang geschützt verankert werden – etwa in einem Hafenbecken oder ruhigeren Küstengewässer. Zutrittsschutz ist einfacher, da das Gelände begrenzt und überwacht wäre. Die Wartung kann weitgehend remote erfolgen; viele Systeme lassen sich automatisiert überwachen. Microsoft fand sogar heraus, dass ein hermetisch abgeschlossenes Rechenzentrum ohne Personenzugang viel weniger Ausfälle hat: achtmal geringere Ausfallraten als an Land, da Staub, Korrosion und menschliche Fehler eliminiert wurden. Defekte Hardware wird dabei seltener und kann in planmäßigen Intervallen getauscht werden (z.B. alle 5 Jahre). Insgesamt zeigt die Technik: Ein schwimmendes Rechenzentrum kann zuverlässig betrieben werden – Pilotprojekte von Microsoft und Nautilus haben bewiesen, dass das Konzept logistisch, ökologisch und wirtschaftlich umsetzbar ist.

Erneuerbare Energiequellen an der Küste Schleswig-Holsteins

Ein Kern der Nachhaltigkeit soll die Nutzung erneuerbarer Energiequellen sein. Schleswig-Holstein bietet hier besondere Standortvorteile. Folgende Quellen kämen in Frage und sind auf Realisierbarkeit zu prüfen:

- Windenergie: Der größte Trumpf in SH. An Land sind ~8,6 GW Windleistung installiert, offshore weitere ~1,8 GW – Windkraft ist damit der bedeutendste Stromerzeuger der Region. Schon 2017 produzierte SH rund 130 % seines Strombedarfs aus Erneuerbaren (vor allem Wind), es gibt also regelmäßig Überschuss an Grünstrom. Gerade an der Nordseeküste weht oft ein kräftiger Wind; selbst Offshore-Anlagen müssen teils abgeregelt werden, weil Angebot die Netzkapazität übersteigt. Für ein schwimmendes Rechenzentrum ließe sich dieser Überfluss nutzen: Zum einen könnte man direkt Stromabnahme-Verträge mit lokalen Windparks schließen, was günstige Tarife ermöglicht. Windcloud, ein Unternehmen in Nordfriesland, macht es vor – ihr Rechenzentrum wird zu 100 % mit lokaler Windenergie betrieben. Zum anderen könnte das Rechenzentrum flexibel auf Windangebot reagieren (z.B. nicht kritische Lasten bei viel Wind erledigen). Fazit: Wind ist in SH die realistischste Energiequelle – günstig, reichlich vorhanden, lokal. Die Herausforderung bleibt die Volatilität: bei Flaute muss Strom aus Speicher oder Netz kommen.

- Solarenergie: Photovoltaik kann als Ergänzung dienen. Zwar ist Norddeutschland nicht als Sonnenhochburg bekannt, aber im Sommer und an langen Tagen kann PV nennenswert beitragen. Man könnte Solarpaneele auf dem Dach des Containers oder nahegelegenen Flächen anbringen. Allerdings ist die Fläche auf einem Ponton begrenzt – vielleicht einige hundert Quadratmeter, genug für ein paar Dutzend kW Spitzenleistung. Das deckt nur einen Bruchteil des Bedarfs eines größeren Rechenzentrums. Floating Solar in der Hafenanlage wäre eine Idee (schwimmende Solarmodule auf Wasser gibt es bereits in Baggerseen), doch im Meer mit Wellen ist das schwieriger. Realistischer ist also Solar als kleiner Beitrag zur Tagesversorgung oder um z.B. die Infrastruktur (Büros, Beleuchtung) zu versorgen. Windcloud setzt ebenfalls auf PV als Zusatz zu Wind und speichert Überschüsse sogar in Form von Wasserstoff. Fazit: Solar in SH ist machbar, aber eher ergänzend (im einstelligen Prozentbereich der Gesamtenergie) sinnvoll.

- Gezeitenkraft: Die Idee, Ebbe und Flut zur Stromerzeugung zu nutzen, klingt reizvoll – gerade an der Nordseeküste mit deutlichem Tidenhub. Allerdings gelten Gezeitenkraftwerke in Deutschland als unwirtschaftlich, da der Tidenhub und Strömungsgeschwindigkeiten zu gering sind. In SH gibt es aktuell keine kommerzielle Gezeitenkraft-Anlage. Historisch wurde 1912 vor Husum ein kleines Flutkraftwerk betrieben, aber moderne Umsetzungen fehlen. Allenfalls Pilotanlagen könnten in Frage kommen. In Schottland oder Frankreich gibt es erfolgreiche Gezeitenturbinen, doch unsere Küste bietet weniger optimale Bedingungen. Fazit: Gezeitenenergie ist in SH derzeit nicht praktikabel für nennenswerte Strommengen.

- Wellenenergie: Ähnlich wie Gezeiten ist Wellenkraft eine marine Energiequelle. An der offenen Nordsee sind die Wellen teils kräftig; es gibt Prototypen von Wellenkraftwerken (z.B. Oscillating Water Column oder mechanische Wippen). In Orkney (Schottland) speiste Microsofts Untersee-Rechenzentrum Project Natick teilweise Strom von Wellenenergie-Testanlagen ein. In Deutschland ist diese Technologie jedoch noch im Versuchsstadium. Gerade die Nordsee kann extrem rau sein, was die Technik belastet. Im Ostseeraum sind die Wellen kleiner, dort lohnt es noch weniger. Fazit: Wellenkraft hat Potenzial langfristig, aber für ein aktuelles Projekt in SH wohl keine verlässliche Hauptquelle. Vielleicht könnte man sie in Kooperation mit Forschungsprojekten testweise integrieren.

- Wasserkraft (Strömung): Abseits von Gezeiten könnte man an Meeresströmungen oder Flussmündungen denken. Etwa die Ausnutzung des Abflusses von Nord-Ostsee-Kanal oder Elbe. Allerdings sind diese Ströme relativ schwach im Vergleich zu echten Gezeitenströmungen. Eher denkbar wäre die Nutzung eines Wasserkraftgenerators im Abfluss des Kühlwassers – also die eigene Rücklauf-Strömung zu verstromen. Dies hätte aber wenig Ausbeute und erhöht die Komplexität.

- Biogene und alternative Quellen: In Hafenlagen könnten auch Biogas-Blockheizkraftwerke als Ökostromlieferant dienen oder perspektivisch grüner Wasserstoff in Brennstoffzellen als Backup. Diese Optionen wären aber externe Zulieferungen (Biogas aus dem Umland, H₂ aus Überschussstrom via Elektrolyse). Sie könnten Notstrom-Diesel ersetzen, was aus Nachhaltigkeitssicht sinnvoll wäre.

In der Praxis wird ein Mix entscheidend sein. Wahrscheinlich würde man die Hauptversorgung über Windstrom aus dem Netz oder direkt vom Windpark realisieren. Zusätzliche PV-Anlagen auf dem Rechenzentrum und ggf. ein Batteriespeicher könnten Lastspitzen puffern. Das Microsoft-Projekt zeigte, dass eine 100 % erneuerbare Stromversorgung technisch möglich ist – dort kamen Kombinationen aus Onshore-Wind, Solar sowie Offshore-Tide und Wave zum Einsatz. Schleswig-Holstein bietet mit seinem Stromüberschuss und dem starken Windaufkommen ideale Voraussetzungen, um ein schwimmendes Rechenzentrum klimaneutral zu betreiben. Wichtig ist, die intermittierenden Quellen durch Speicher oder Netzbezug abzusichern, um die hohe Verfügbarkeit sicherzustellen.

Tabelle: Energiequellen und Eignung in SH

Energiequelle Verfügbarkeit in SH Vorteile für Rechenzentrum Herausforderungen Windkraft Sehr hoch (On- & Offshore) Günstiger Überschussstrom verfügbar; konstant starker Wind, besonders Nordsee. Volatilität (abhängig vom Wetter); Netzanschluss nötig. Solarenergie Mittel (Ergänzung möglich) Tagsüber verfügbar; Installation auf Dach/Deck möglich. Geringe Leistung im Verhältnis zum Bedarf; wetter- und jahreszeitenabhängig. Gezeitenkraft Gering (kaum nutzbar) Theoretisch sehr zuverlässig (vorhersehbare Tide). Zu kleiner Tidenhub und Strömung in SH für Wirtschaftlichkeit. Wellenenergie Mittel (Nordsee), gering (Ostsee) Konstante Bewegung als Energiequelle; innovativ. Technik unreif, Wartung bei rauer See schwierig; ungleichmäßige Leistung. Netzstrom (grün) Hoch (SH ist Strom-Exporteur) Versorgungssicherheit durch Kopplung ans Netz; hoher Ökostrom-Anteil im Netz (>100 % des Eigenbedarfs). Abhängig von allgemeiner Netzstabilität; ggf. Netzentgelte. Speicher / H₂ Im Aufbau (Pilotprojekte) Kann Überschüsse puffern; H₂ als Notstrom klimaneutral. Zusätzliche Investitionen nötig; Technologie noch teuer.

Kosten: Investition, Betrieb und Wartung

Die Umsetzung eines schwimmenden Rechenzentrums erfordert anfänglich höhere Investitionen als ein konventionelles Rechenzentrum – allerdings können bestimmte Einsparungen diese Mehrkosten über den Lebenszyklus ausgleichen. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Kostenfaktoren und eine grobe Abschätzung:

- Plattform und Umbau: Die Basis ist ein schwimmfähiges Plattform – z.B. ein ausrangierter Lastkahn, Ponton oder ein kleines speziell gebautes Schiff. Dessen Anschaffung oder Bau und der Umbau zum Rechenzentrum (Ausschneiden von Öffnungen, Einbau von Containermodulen, Verankerungssysteme, Korrosionsschutz) schlagen mit mehreren Millionen Euro zu Buche. Beispiel: Das Nautilus-Projekt in Irland (Limerick Docks) mit 1–2 MW Kapazität wurde auf 35 Mio. € Baukosten geschätzt. Größere Einrichtungen (z.B. ~5–10 MW) dürften entsprechend teurer sein; Nautilus benötigte ~100 Mio. $ Finanzierung für ein 6 MW-Barge-Rechenzentrum in Kalifornien. Allerdings könnte die Verwendung vorhandener Infrastruktur (z.B. ein Liegeplatz in einem Hafen mit vorhandenem Kahn) die Kosten senken.

- IT-Infrastruktur (Server & Technik): Die Server-Hardware, Racks, Verkabelung, Strom- und Kühltechnik im Inneren machen einen großen Anteil aus. Diese Kosten sind ähnlich wie bei herkömmlichen Rechenzentren und hängen von der Zielkapazität ab. Ein Beispiel zur Einordnung: Microsofts versenktes Modul enthielt 864 Server mit 27,6 PB Speicher und zog ca. 240 kW Leistung. Solche Server kosten typischerweise einige tausend Euro pro Stück – für hunderte bis tausende Server kommt man schnell auf Millionenbeträge allein für die IT. Hinzu kommt Netzwerk-Equipment (Switches, Router) und Sicherheits-/Überwachungstechnik. Vorteil des modularen Ansatzes: Man kann klein starten (z.B. mit einem halbvollen Container) und bei Bedarf weitere Container-Module hinzufügen.

- Kühlsystem: Obwohl Meerwasser selbst nichts kostet, muss die Kühlinfrastruktur eingerichtet werden: Pumpen, Rohre, Wärmetauscher, Filter (damit keine Meerestiere angesaugt werden) und Sensorik. Auch eine Aufbereitung des Kühlkreislaufs (ggf. Entsalzung im internen Kreislauf) ist nötig. Diese Komponenten verursachen einmalige Kosten für Installation und dann laufende Betriebskosten (Pumpenstrom, Wartung der Filter). Nautilus setzt auf ein patentiertes Kühlsystem, das aber insgesamt kostengünstiger sein soll als herkömmliche Klimaanlagen. Insgesamt wird erwartet, dass Wasserkühlung die Betriebskosten deutlich reduziert – nach Nautilus-Angaben um 20 bis 30, teils bis 50 % günstiger als ein vergleichbares Rechenzentrum an Land. Diese Einsparung ergibt sich aus geringerem Stromverbrauch für Kühlung und dem Entfall teurer Kühlinfrastruktur.

- Energieversorgung: Falls man eigene Erzeugungsanlagen integrieren will (z.B. Solarpanels, kleine Windräder auf dem Ponton oder Batterie-Speicher), kommen dafür initiale Kosten hinzu. Wahrscheinlicher ist jedoch der Bezug aus dem Netz bzw. direkt von Windparkbetreibern. Die Stromkosten im laufenden Betrieb bleiben ein erheblicher Posten – je nach Größe kann ein Rechenzentrum mehrere Millionen kWh pro Jahr verbrauchen. Wenn z.B. 500 kW über das Jahr ausgelastet sind, entspricht das ~4,4 GWh jährlich; bei Industrietarifen (z.B. 0,1 €/kWh für Ökostrom via Direktabnahme) wären ~440.000 € Energiekosten pro Jahr. Durch direkte Partnerschaften mit Windparks in SH könnte der Strom aber günstiger sein, zumal dieser vor Ort im Überschuss vorhanden ist (Überschussstrom könnte eventuell zu Sonderkonditionen bezogen werden, statt abgeregelt zu werden). Außerdem könnten Förderungen oder Befreiungen (z.B. von Netzentgelten) greifen, wenn das Projekt als Forschungs- oder Energieeffizienzprojekt gilt.

- Netzanbindung: Die Verlegung eines Glasfaserkabels zum nächsten Knoten verursacht ebenfalls Kosten, ist aber vergleichsweise gering im Verhältnis (viele zehntausend bis ein paar hunderttausend Euro je nach Distanz). In einem Hafen dürfte oft bereits Glasfaser liegen. Eventuell sind Peering- oder Leitungsgebühren zu berücksichtigen, falls größere Bandbreiten angemietet werden.

- Betrieb & Wartung: Ein schwimmendes Rechenzentrum benötigt regelmäßige Wartung, sowohl IT-seitig als auch am Schiff. Marine Fouling (Bewuchs von Algen und Muscheln) muss kontrolliert werden – z.B. wie Microsoft es erlebte, als ihr Unterwasser-Zylinder mit Seepocken und Algen bedeckt war. In deren Fall war das ungefährlich und zeigte eher die biologische Mitnutzung (Sogar Melonen-große Seeanemonen siedelten sich an) – dennoch muss das für Kühlsysteme beobachtet und ggf. gereinigt werden. Korrosionsschutz, mechanische Inspektionen des Rumpfs, Ventilwartung etc. erfordern fachkundiges Personal (z.B. einmal jährlich Tauchgänge oder das Hochdock des Pontons alle paar Jahre). Dazu kommen IT-Wartung (Software-Updates, Hardware-Tausch wenn ein Teil ausfällt – was dank kontrollierter Umgebung seltener vorkommt). Der Personalaufwand ist überschaubar: Vieles ist automatisierbar, aber man wird ein kleines Team für Monitoring und Notfälle bereithalten. Rechnet man all diese Posten, könnten die jährlichen Betriebskosten (exkl. Strom) im niedrigen einstelligen Millionenbereich liegen, je nach Größe.

Tabelle: Wichtige Kostenfaktoren und Schätzungen

Kostenfaktor Erläuterung & Größenordnung (grob) Schwimmplattform & Umbau Ankauf/Bau Ponton oder Schiff + Umbauten zum Rechenzentrum. Kosten: mehrere Mio. € (z.B. ~5–20 Mio. je nach Größe). Nautilus-Irland: ~35 Mio. €. Server-Hardware & IT Racks, Server, Netzwerk, Stromverteilung etc. Kosten: skalieren mit Leistung; z.B. 864 Server ≈ 240 kW (Microsoft) liegen im Mio. €-Bereich. Kühlsysteme Pumpen, Wärmetauscher, Rohre, Filtersystem, Überwachung. Kosten: einmalig einige 100k € bis 1–2 Mio. €; laufend Strom für Pumpen (<10 % des IT-Verbrauchs) und Wartung. Einsparung: bis zu 30–50 % geringere Betriebskosten durch effiziente Kühlung. Stromanschluss & -versorgung Netzanschluss (Kabel zum Festland, Trafostation) und ggf. eigene Erzeuger (PV etc.). Kosten: Anschluss je nach Entfernung 50k–500k €; laufende Stromkosten dominanter Posten – z.B. 500 kW Last → ~0,5 Mio. €/a bei 0,10 €/kWh. Internet-Anbindung Glasfaserkabel zum nächstgelegenen Knoten, Router, Peering. Kosten: je nach Distanz einige zehntausend €; laufend ggf. Netzmiete/Peeringkosten. Betrieb & Wartung (jährlich) Personal (Techniker remote + Facility-Manager), Instandhaltung (Schiff, Kühlung, Stromversorgung), Versicherungen. Kosten: grob 0,5–1 Mio. €/a bei kleiner Anlage; größer skaliert höher. Kostenvorteil: Weniger Ausfälle (Microsoft: 1/8 der Ausfallrate) → niedrigere Ersatzteil- und Ausfallkosten.

Natürlich sind dies sehr grobe Anhaltswerte – die tatsächlichen Zahlen hängen von Größe, genutzter Technik und dem Grad an Eigenleistung vs. Zukauf ab. Dennoch sieht man: Die initialen Investitionskosten liegen wahrscheinlich im zweistelligen Millionenbereich. Betriebskosten werden stark vom Strom dominiert, während Kühlung hier weniger zu Buche schlägt als bei konventionellen Zentren (geringere Stromrechnung und keine Kühlmittel-Kosten). Wichtig ist aus wirtschaftlicher Sicht, dass die Einsparungen (z.B. günstigerer Strom, Kühlkostensenkung, ggf. niedrigere Standortkosten) über die Jahre die Investition rechtfertigen.

Serverleistung und Nutzungskonzepte

Welche Rechenleistung kann so ein schwimmendes Zentrum bieten und wofür könnte man es nutzen? Das Spektrum ist überraschend vielfältig:

- Lokale Cloud- und Colocation-Services: Ein offensichtliches Modell ist, lokalen Unternehmen und Institutionen Serverkapazität in der Nähe bereitzustellen. In Schleswig-Holstein könnten z.B. mittelständische Firmen, Stadtwerke oder Verwaltungen ihre Daten in diesem Rechenzentrum hosten lassen („Colocation“) statt in weit entfernten Zentren. Das bringt Datenschutz (Datenhaltung im Land) und niedrige Latenz. So hat etwa ein Gründer in einem schleswig-holsteinischen Dorf (Gudow) ein Rechenzentrum eröffnet, um regionale Kunden statt in Frankfurt vor Ort zu bedienen. Ein schwimmendes Rechenzentrum könnte ähnlich regionale Cloud-Dienste anbieten – DSGVO-konform und nachhaltig betrieben, was ein starkes Verkaufsargument ist.

- High Performance Computing & KI: Dank effizienter Kühlung kann man sehr leistungsdichte Hardware einsetzen, etwa GPU-Cluster für Künstliche Intelligenz (KI) oder wissenschaftliche Berechnungen. Denkbar ist ein „Mini-KI-Zentrum“ auf dem Wasser, das z.B. Hochschulen (Uni Kiel, FH Lübeck etc.) für Forschung nutzen, oder das als Render-Farm für Medien und KI-Startups dient. Die Wasserkühlung erlaubt auch extreme Wärmeabgabe: Nautilus spricht davon, bis 100 kW pro Rack kühlen zu können – ideal für rechenintensive Anwendungen, die in normalen Rechenzentren schwer zu betreiben wären. Damit ließen sich KI-Modelle lokal trainieren, Simulationen durchführen oder Big-Data-Analysen fahren, ohne dass die Abwärme ein limitierender Faktor ist.

- Edge Computing für Häfen und Infrastruktur: Schleswig-Holstein mit seinen Hafenstädten hat Bedarf an digitaler Infrastruktur nah an der Quelle. In Smart Ports (z.B. Kiel, Lübeck) könnten schwimmende Rechenzentren als Edge-Standorte dienen, um IoT-Daten, autonomes Fahren auf dem Wasser (siehe Forschungsprojekt CAPTN in Kiel) oder Logistiksysteme zu hosten. Die Autonome Fähre in Kiel, die im CAPTN-Projekt getestet wird, benötigt z.B. große Datenmengen und Navigations-KI in Echtzeit. Ein Rechenzentrum direkt im Hafen könnte diese Datenverarbeitung übernehmen und die Latenz minimieren. Auch für 5G-Netze oder zukünftige maritime Kommunikationsknoten wäre ein solches Rechenzentrum nützlich.

- Ausfallsichere Backup-Rechenkapazität: Durch die abgeschottete Lage (Wasser rundherum) und autonome Kühlung könnte das schwimmende RZ als Notfall-Backup dienen – z.B. für kritische Systeme, die unabhängig vom Land-Infrastrukturnetz laufen sollen. Bei Stromausfällen an Land könnte das Rechenzentrum seine Inselposition nutzen, um weiterzulaufen (etwa mit eigener Notstromversorgung aus Batterien/Generatoren). Da es mobil versetzbar wäre, könnte man es sogar bei Bedarf an andere Küsten bringen (auch wenn das aufgrund der Kabelanbindung eher eine langfristige Option ist). Diese Mobilität und Isolation könnten bestimmte Kunden (etwa im Finanzsektor oder militärischen Bereich) ansprechen.

- Wärme- und Synergieprojekte: Ein nachhaltiges Datacenter sollte idealerweise die Abwärme nutzen. Auf dem Wasser ist direkte Wärmenutzung schwierig (man heizt ja das Meer und nicht Gebäude). Aber kreative Ansätze sind möglich: Aquakultur könnte von etwas wärmerem Wasser profitieren – Algenfarmen oder Fischzuchten mögen bestimmte Temperaturen. Windcloud hat an Land vorgemacht, dass man mit Serverabwärme Mikroalgen züchten kann. Denkbar wäre also, das Rechenzentrum in Kooperation mit maritimer Landwirtschaft zu betreiben (z.B. Warmwasseraquakulturen in der Nähe). Alternativ könnte warmes Wasser an Land in ein Fernwärmenetz eingespeist werden, falls eine entsprechende Infrastruktur direkt am Kai vorhanden ist – dies jedoch erfordert sehr nahe Abnehmer. Auch wenn Abwärmenutzung auf dem Wasser eine Herausforderung bleibt, könnte das Rechenzentrum durch seine Nachhaltigkeit in anderen Bereichen punkten.

Größenordnung der Leistung: Ein modulares System kann je nach Bedarf skaliert werden. Kleinere Anlagen (Pilotprojekt) könnten z.B. 0,5–1 MW IT-Last haben, was vielleicht ~50 Racks mit jeweils 10–20 kW wären – genügend für hunderte Server und einige Petabyte Speicher. Große Ausbaustufen könnten 5–10 MW umfassen, vergleichbar mit mittleren kommerziellen Datenzentren. Zum Vergleich: Nautilus’ erstes kommerzielles Barge-Rechenzentrum in Stockton, CA, liefert 7 MW IT-Leistung auf 4 Datenhallen und ist zu ~86 % vermietet (Stand 2021). Dieses nutzt modulare 10-MW-Einheiten, die in Reihe geschaltet werden können. Für SH könnte man realistisch zunächst klein starten (z.B. mit 1 MW) und dann bei Erfolg Module ergänzen. Damit ließe sich z.B. ein guter Teil der Landesverwaltung oder mehrere Rechencluster von Firmen gleichzeitig betreiben.

Insgesamt bietet die Plattform flexible Nutzungsmöglichkeiten: von der öffentlichen Cloud im kleinen Maßstab über dezentrale KI-Rechenpower bis hin zu Forschungs- und Innovationsprojekten (etwa Testfelder für Meerestechnik, die Rechenleistung vor Ort brauchen). Die Kombination aus Nachhaltigkeit und Nähe könnte ein Alleinstellungsmerkmal sein, um Kunden zu gewinnen, die sowohl grüne IT als auch lokale Verankerung schätzen.

Wirtschaftliche Rentabilität und Vorteile

Lohnt sich das alles finanziell? Die Wirtschaftlichkeit eines schwimmenden Rechenzentrums hängt von mehreren Faktoren ab: Kostenersparnisse durch Effizienz, Einnahmemöglichkeiten, sowie Förderung und Standortvorteilen. Hier die wichtigsten Punkte, wie das Konzept wirtschaftlich Sinn ergeben kann:

- Einsparungen durch Kühlung und Energieeffizienz: Wie erwähnt, kann die Wasserkühlung den Energieverbrauch drastisch reduzieren. Nautilus wirbt mit bis zu 80 % höherer Kühleffizienz. Ein geringerer PUE (Power Usage Effectiveness) bedeutet weniger Stromkosten für die gleiche IT-Leistung – direktes Sparen von Betriebskosten. Zudem entfällt teures Kälteanlagen-Equipment. Über Jahre summieren sich diese Einsparungen erheblich. Außerdem konnten in Tests die Hardware-Lebensdauer und Zuverlässigkeit verbessert werden (Microsofts Server hatten nur 1/8 der üblichen Ausfälle), was wiederum Kosten für Austausch reduziert. Fazit: Der Betrieb wird effizienter und günstiger als bei konventionellen Rechenzentren – ein klarer Vorteil in einer Branche, wo Strom oft ~20–30 % der laufenden Kosten ausmacht.

- Günstiger Standort & Skalierbarkeit: Liegeplätze in Häfen sind oft günstiger als Innenstadt-Grundstücke. Ein ungenutzter Kai oder Industriegelände am Wasser kostet einen Bruchteil dessen, was ein Baugrund kosten würde – und es muss kein teures Rechenzentrumsgebäude errichtet werden. Schleswig-Holstein hat diverse Hafenstandorte oder ehemalige Marine- und Industrieanlagen, die sich anbieten. Die Modulbauweise erlaubt zudem eine schrittweise Erweiterung, was die Investitionsrisiken senkt: Man investiert modular, je nach Marktnachfrage. Sollte ein Standort nicht mehr gebraucht werden, könnte man theoretisch das Rechenzentrum verlegen oder verkaufen – Nautilus’ Stockton-Barge wurde beispielsweise zum Verkauf für 45 Mio. $ angeboten, ähnlich wie ein Asset-Weiterverkauf. Diese Flexibilität ist ein wirtschaftlicher Pluspunkt.

- Hohe Attraktivität durch Nachhaltigkeit: Immer mehr Unternehmen achten auf Green IT. Ein CO₂-neutral betriebenes Rechenzentrum auf Basis lokaler erneuerbarer Energie ist ein starkes Marketing- und Verkaufsargument. Es lassen sich höhere Preise oder volle Auslastung erzielen, wenn Kunden damit ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele erfüllen können. Beispielsweise könnte man Zertifikate (Ökostrom-Nachweise) und die Story des “grünen Rechenzentrums aus der Nordsee” kommunizieren. Windcloud in SH zeigt, dass Klimaneutralität ein zentrales Verkaufsargument ist und zusätzlich Synergien wie CO₂-Bindung durch Algen genutzt werden. Fazit: Nachhaltigkeit kann helfen, Kunden zu gewinnen und ggf. Preisprämien zu erzielen, was die Einnahmenseite verbessert.

- Neue Einnahmequellen durch Abwärme- oder Forschungsprojekte: Sollte man die Abwärme nutzbar machen (z.B. für Aquakultur oder Nahwärme), könnte daraus ein zusätzliches Geschäftsmodell entstehen – etwa Wärme contracting für ein nahegelegenes Gewerbe oder Beteiligung an Aquafarmen (Verkauf von Algen/Biomasse). Zwar in der Praxis kompliziert, zeigt es doch, dass ein schwimmendes Rechenzentrum Teil eines größeren Ökosystems sein kann (Energie -> Wärme -> Produkt). In Nordfriesland etwa wird die Serverwärme bereits genutzt, um Algen zu züchten, die kommerziell verwertet werden. Auch die Sektorkopplung Strom-Wärme-Mobilität ließe sich denken: Überschussstrom ins Rechenzentrum, Abwärme ins Netz oder zum Entsalzen von Wasser etc. Solche Cross-Innovations könnten Fördertöpfe erschließen und kleine Nebenerlöse bringen.

- Fördermittel und politische Unterstützung: Dazu im nächsten Abschnitt noch Details – aber kurz gesagt gibt es diverse Programme, die einen Teil der Kosten tragen könnten. Sei es als Innovationsprojekt für grüne Digitalisierung (wo EU, Bund oder Land Zuschüsse geben) oder als Teil der Energiewende-Reallabore (wo neue Speicher- und Nutzkonzepte unterstützt werden). Fördermittel reduzieren die Kapitalkosten erheblich und verbessern die Wirtschaftlichkeit. Wenn z.B. 20–50 % der Investition gefördert würden, verkürzt das die Amortisationszeit drastisch.

- Standortvorteile für SH’s Wirtschaft: Aus regionaler Sicht lohnt sich das Konzept, wenn es Know-how und neue Geschäftsfelder in die Region bringt. Schleswig-Holstein könnte sich als Vorreiter für Green-IT positionieren. Bereits heute betont das Land seine Strategie, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu verzahnen. Ein erfolgreiches Projekt würde Fachkräfte binden, mögliche Folgeinvestitionen (z.B. weitere Rechenzentren, Forschungsansiedlungen) anziehen und insgesamt Wertschöpfung erzeugen. Die lokale Wirtschaft profitiert durch Bauaufträge (z.B. an Werften, Ingenieurbüros) und durch den Betrieb (Wartung, Services). Image und Strahlkraft eines solchen Leuchtturms können wiederum weitere Kunden und Investoren anziehen. Kurzum: Standortvorteile wie die Nähe zu Windparks, vorhandene Hafen-Infrastruktur und politischer Wille zur grünen Digitalisierung machen SH attraktiv – und das Projekt könnte sich hier besser rechnen als anderswo.

Als Bottom Line lässt sich sagen: Wenn sorgfältig geplant, kann ein schwimmendes Rechenzentrum kostendeckend bis profitabel betrieben werden. Insbesondere wenn es gelingt, hohe Auslastung (durch Kunden oder Eigennutzung) zu erreichen und gleichzeitig Einsparpotenziale (Energie, Kühlung) auszuschöpfen, ist die Wirtschaftlichkeit gegeben. Nautilus-CEO Wong Wai Meng schätzte den Betrieb 20–50 % kostengünstiger als an Land – das zeigt die Richtung. Natürlich hängen konkrete Renditen von Finanzierungskosten und Marktpreisen ab. Aber durch clevere Nutzung von Standortvorteilen in SH (billiger Windstrom, Hafenflächen) und möglichen Förderungen könnte das Konzept schneller rentabel werden. Die Kombination von Einnahmen aus IT-Services und Einsparungen (Kosten und evtl. Förderzuschüsse) muss so austariert sein, dass die hohen Anfangsinvestitionen sich innerhalb einiger Jahre amortisieren. Dann wäre das schwimmende Rechenzentrum nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch ein Gewinn.

Unterstützung und Förderprogramme in der Region

Ein Projekt dieser Art passt gut in aktuelle Förderkulissen, da es sowohl die Digitalisierung voranbringt als auch Klimaschutz und Innovation adressiert. Mögliche Förderprogramme und Unterstützer sind:

- Land Schleswig-Holstein: SH hat eine Green-IT-Strategie und möchte als Vorreiter nachhaltiger Digitalisierung gelten. Im Rahmen des Digitalisierungsprogramms 3.0 und der Initiative „Digitale Knotenpunkte“ werden Projekte unterstützt, die digitale Infrastruktur schaffen, insbesondere wenn sie nachhaltig sind. So gibt es ein Landes-Förderprogramm “Digitale Knotenpunkte”, über das Kommunen, Firmen oder Initiativen Mittel für digitale Infrastruktur beantragen können. Ein schwimmendes Rechenzentrum könnte sich um solche Mittel bemühen, gerade wenn es als regionaler Knotenpunkt (z.B. für kommunale IT oder ein Innovationshub) dient. Auch die Wirtschaftsförderung (WTSH) unterstützt innovative Vorhaben; Programme für “Innovationsförderung” oder Digitalisierung in Unternehmen könnten passend sein (z.B. Zuschüsse zu Machbarkeitsstudien oder zinsgünstige Darlehen der Investitionsbank SH – wie bei dem Rechenzentrum in Gudow, das durch IB.SH-Darlehen für den Glasfaserausbau ermöglicht wurde).

- Bundesförderung: Auf Bundesebene gibt es mehrere relevante Töpfe. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) fördert Reallabore und Demonstrationsprojekte an der Schnittstelle von Energie und Digitalem. Ein schwimmendes Rechenzentrum, das Überschusswind nutzt und effiziente Kühlung demonstriert, könnte z.B. als “Reallabor der Energiewende” durchgehen oder in Programmen wie “Schaufenster Digitale Energie” berücksichtigt werden. Auch das Bundesverkehrsministerium (Digitales) hat Förderlinien für digitale Testfelder und maritime Innovation (z.B. das CAPTN-Projekt in Kiel für autonomes Fahren auf der Förde erhielt BMDV-Mittel). Hier ließe sich anknüpfen, etwa im Kontext “Smart Ports” oder “Green ICT”. Zudem hat das Bundesforschungsministerium Interesse an neuen Konzepten für klimafreundliche IT – Microsofts Project Natick war zwar privat, aber ähnliche Forschungsverbünde könnten entstehen, wo Bund und Länder mit Firmen Pilotanlagen bauen.

- EU-Förderung: Die Europäische Union fördert im Rahmen des Green Deal und Programme wie Horizon Europe nachhaltige Digitalisierung. Ein internationales Konsortium könnte EU-Mittel für Forschung & Innovation erhalten, um z.B. die Marine-Data-Center-Technologie weiterzuentwickeln oder Standards zu erarbeiten. Schleswig-Holstein als Standort mit Meerzugang und vorhandener Wind-Infrastruktur wäre ein guter Pilot-Standort, was in einem EU-Antrag Pluspunkte bringt. Zusätzlich gibt es regionale EU-Fonds (EFRE – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung), mit denen etwa Infrastruktur für Digitalisierung in strukturschwachen Räumen bezuschusst wird. Sollte das Rechenzentrum etwa in einer eher ländlichen Küstenregion SHs angesiedelt sein, ließe sich EFRE-Kofinanzierung prüfen.

- Private und strategische Partner: Abseits von öffentlichen Geldern könnten sich Energiefirmen (Betreiber von Offshore-Windparks) und IT-Firmen (Cloud-Anbieter) beteiligen. Für einen Windparkbetreiber kann es attraktiv sein, einen Großabnehmer direkt vor Ort zu haben – eventuell investieren sie mit, um Abnahmesicherheit zu schaffen. Auch Telekommunikationsanbieter könnten Interesse haben, einen neuen Knoten aufzubauen. Die Deutsche Telekom oder regionale Anbieter wie Addix (in Kiel aktiv bei CAPTN) könnten Synergien sehen. Finanziell könnte dies z.B. über PPP-Modelle (Public Private Partnership) laufen: ein Teil Investition vom Land, ein Teil von Unternehmen.

- Steuerliche Erleichterungen und Zertifikate: Nicht zu vergessen, es gibt indirekte Förderung. Ein als “klimaneutral” zertifiziertes Rechenzentrum kann evtl. vom Blauen Engel (Umweltzeichen) profitieren – das haben z.B. Dataport-Standorte in Hamburg/Norderstedt erhalten. Zwar kein Geld, aber ein Qualitätssiegel, das Kunden bringt. Auch Energieeinsparungs-Gesetze (wie das kommende EnEfG in Deutschland) setzen Anforderungen, die solch ein Projekt locker erfüllt – vielleicht ergeben sich daraus Boni oder zumindest ein Wettbewerbsvorteil, da man Vorgaben (z.B. PUE < 1,3) schon erfüllt, während andere investieren müssen.

Fazit

Schwimmende, nachhaltige Rechenzentren an Schleswig-Holsteins Küste sind keine Science-Fiction mehr, sondern eine realistische Option mit vielen Vorzügen. Technisch ist es machbar: Container und Server auf Pontons, gekühlt vom Meer, versorgt durch Windstrom – all das lässt sich mit heutigem Know-how umsetzen, wie Pilotprojekte von Microsoft und Nautilus zeigen. Schleswig-Holstein bietet dafür nahezu ideale Bedingungen: jede Menge Windenergie im Überfluss, kühles Wasser, Hafeninfrastruktur und politischen Willen zur grünen Digitalisierung. Die Wirtschaftlichkeit hängt von kluger Planung ab, scheint aber erreichbar – vor allem dank Energieeinsparungen und möglicher Fördermittel. Zudem winken neue Geschäftsmodelle und Standortchancen: Das Land kann sich als Pionier für grüne IT-Infrastruktur profilieren und lokale Unternehmen sowie Forschung profitieren von kurzen Wegen und nachhaltigen Lösungen.

Kurzum, ein schwimmendes Rechenzentrum in SH könnte zum Leuchtturmprojekt werden, das zeigt, wie Digitalisierung und Klimaschutz Hand in Hand gehen. Mit freundlicher Unterstützung von Wind und Wellen – “Rechenpower auf See” könnte bald Realität sein und sowohl ökologisch als auch ökonomisch überzeugen. Die kommenden Jahre werden spannend sein, ob Schleswig-Holstein diese Chance ergreift und damit vielleicht Geschichte schreibt, wie einst das erste Flutkraftwerk vor 100 Jahren – nur diesmal digital und nachhaltig.

🔍 Quellenangaben anzeigen

- Project Natick – Microsoft: news.microsoft.com, natick.research.microsoft.com

- Inside the Data Barge – Nautilus Data Technologies: marinelink.com, datacenterdynamics.com, datacenterfrontier.com

- Irland und Singapur: Schwimmende Rechenzentren: datacenter-insider.de

- Windcloud 4.0 – Nachhaltige IT in Nordfriesland: diwish.de, unendlich-viel-energie.de

- Windenergie & Stromüberschuss in SH: schleswig-holstein.de, ndr.de, windmesse.de

- Förderprogramme & Digitalisierung SH: serviceportal.schleswig-holstein.de, landtag.ltsh.de, ib-sh.de

- Autonome Schifffahrt & CAPTN Projekt: uni-kiel.de

- The Verge – Natick Ergebnisanalyse: theverge.com

Hinweis: Die Aussagen und Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und Presseberichten, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung recherchiert wurden.