Worum geht’s?

Ab 2025 greift eine neue EU-Verordnung, die den Verkauf klassischer Insektensprays stark einschränkt. Besonders betroffen: Wirkstoffe auf pflanzlicher Basis wie Pyrethrum (aus Chrysanthemen gewonnen), die lange als Alternative zu synthetischen Giften galten. Was tun also, wenn man keine Lust auf Obstfliegen im Kaffee oder Mücken beim Löten hat?

Die Antwort: Eine dampfbetriebene Anti-Insekten-Pistole

Was wie aus einem Science-Fiction-Film klingt, ist ein echtes Bastelprojekt geworden. Gebaut aus Teilen einer E-Zigarette, einem Blutdruck-Aufpumpball (für den nötigen Druck), einem Verdampferkopf und nur 2ml Wirkstoff-Gemisch als Tankfüllung. Das Ganze erzeugt auf Knopfdruck eine kleine, gezielte Dampf-Wolke – sichtbar durch Glycerin, wirksam durch das Insektengift.

Warum das besser ist als Eisspray

- Gezielt: Die Dampfwolke lässt sich genau ausrichten – nichts verteilt sich unkontrolliert im Raum.

- Sparsam: Eine Füllung reicht für Hunderte „Schüsse“ – kein Vergleich zur 400ml-Spraydose.

- Effektiv: Der Glycerin-Dampf bleibt an Oberflächen und den Insekten haften – so wirkt das Mittel auch zeitverzögert.

- Sicherer: Keine Kälteschäden wie bei Eisspray, geringere Belastung für Haustiere (sofern vorsichtig angewendet).

DIY statt Wegwerfgesellschaft

Dieses Projekt ist nicht nur ein effektiver Insektenbekämpfer, sondern auch eine Antwort auf überregulierte Märkte und unnötige Verschwendung. Statt 12 Euro für eine Dose, die nach 3 Tagen leer ist, reicht hier ein Mini-Tank mit Nachfülloption – selbstgemacht, effizient, bodenständig.

Wichtiger Hinweis

Die Pistole sollte nicht als Spielzeug verstanden werden. Der Umgang mit Insektengift – auch pflanzlichem – erfordert Vorsicht. In Räumen mit Haustieren oder empfindlichen Menschen ist ausreichendes Lüften Pflicht. Was hier gezeigt wird, ist ein Proof of Concept – kein Produkt für den Massenmarkt. Aber vielleicht eine Inspiration für genau den.

Abschließend:

Während andere mit dem Eisspray fuchteln, zeigen wir: Dampf schlägt Dose. Und zwar clever, sparsam und mit Stil.

Glycerin-basierte Präzisions-Vernebler zur Insektenbekämpfung

Hintergrund und Problemstellung

In Haushalten werden zur Bekämpfung von Stechmücken und anderen Insekten traditionell Aerosol-Insektensprays und Fogger eingesetzt. Solche Produkte enthalten häufig Pyrethrine bzw. Pyrethroide (Insektengifte aus Chrysanthemen-Extrakt) als Wirkstoff sowie Treibgase (z. B. Propan/Butan) in Spraydosen. Eine typische Spraydose umfasst ~300–400 ml Insektizidlösung, die beim Einsatz großflächig in der Raumluft verteilt wird. Diese herkömmliche Vorgehensweise hat mehrere Nachteile:

Ineffiziente Wirkstoffnutzung: Ein Großteil des versprühten Insektizids verteilt sich ungezielt im Raum und auf Oberflächen. Daher wird eine relativ hohe Menge an Wirkstoff benötigt, um einzelne Insekten zu bekämpfen. Experten empfehlen jedoch, Pyrethrine/Pyrethroide in möglichst geringer wirksamer Menge einzusetzen – z. B. wirkt Permethrin (ein Pyrethroid) bereits in Verdünnungen von 0,002–0,007 %.

Nebenwirkungen und Risiken: Pyrethrine gelten trotz ihrer natürlichen Herkunft für Haustiere wie Katzen als hochtoxisch. Schon geringste Mengen können bei Katzen schwere Vergiftungen auslösen. Unsachgemäße Anwendungen können außerdem Atemwegsreizungen beim Menschen verursachen. Die Treibgase und Lösungsmittel in Aerosolen sind oft hochentzündlich.

Regulatorische Einschränkungen: Seit 2025 gilt in Deutschland z. B. ein Selbstbedienungsverbot für frei verkäufliche Insektizide der Produktart PT 18. Diese dürfen nur noch nach Beratung durch geschultes Personal abgegeben werden. Das schränkt die Verfügbarkeit ein und erhöht die Preise.

Konzept der Erfindung

Der vorgestellte Ansatz ist ein handgehaltener Mikro-Vernebler für Insektizide, der eine minimale Flüssigkeitsmenge gezielt als feinen Nebel ausstößt. Im Gegensatz zur vollflächigen Raumsprühung ermöglicht dieses Gerät ein „Point-and-Shoot“-Vorgehen mit nur winzigen Mengen (im niedrigen Milliliter-Bereich).

Kernelemente der Erfindung:

- Glycerin-basierte Nebeltechnologie: Die Mischung aus Glycerin und Insektizid wird mittels Wärme verdampft – ohne Treibgas. Das Glycerin bildet sichtbare Aerosoltröpfchen und transportiert den Wirkstoff gezielt.

- Pistolenförmiges Gehäuse: Erleichtert das gezielte Anvisieren einzelner Insekten.

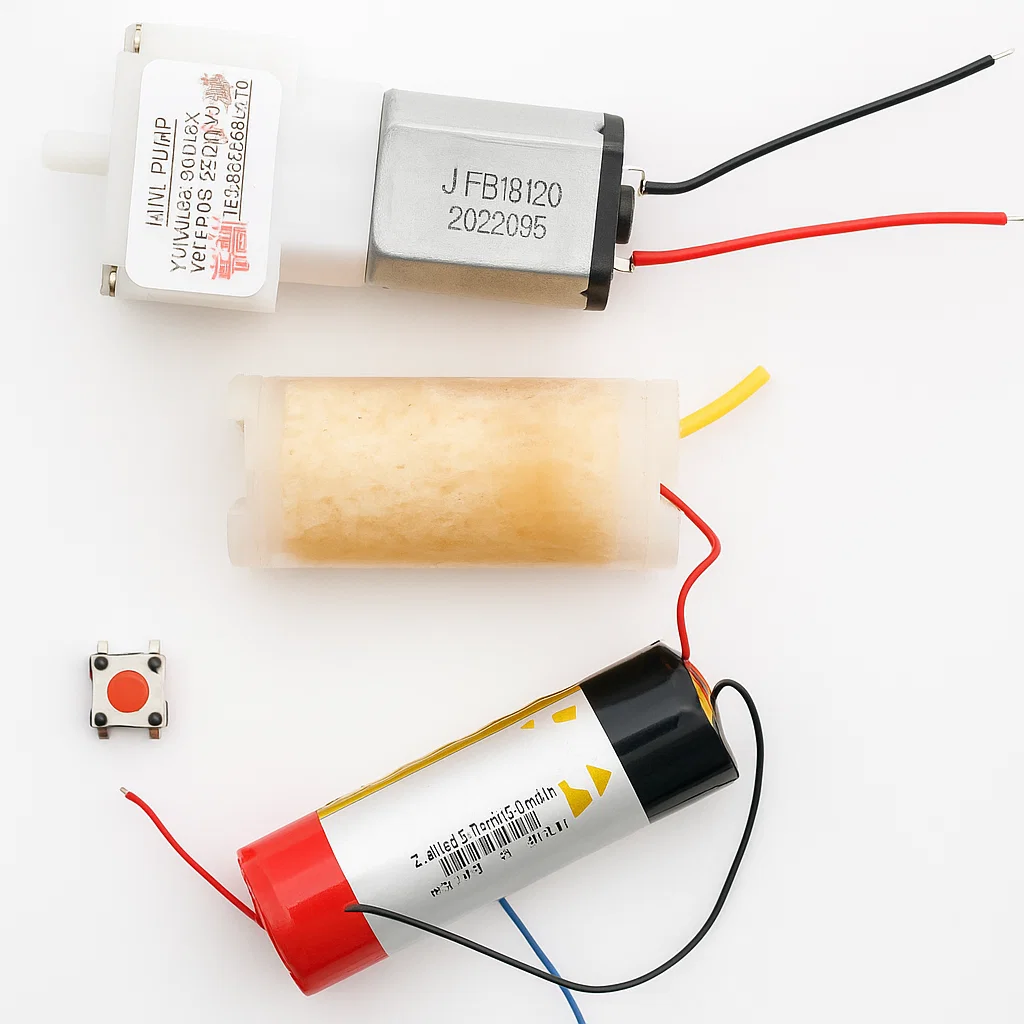

- Elektronischer Mikro-Fogger: Ein E-Zigaretten-Heizelement erzeugt den Nebel durch Erwärmung, unterstützt von einer Mini-Vakuumpumpe. Ergebnis ist eine sichtbare, faustgroße Nebelwolke.

- Minimaldosierung mit Sichtkontrolle: Die sichtbare Nebelwolke erlaubt dem Nutzer, dem Wirkstoff auszuweichen und gezielt zu arbeiten.

Aufbau und Funktionsweise des Prototyps

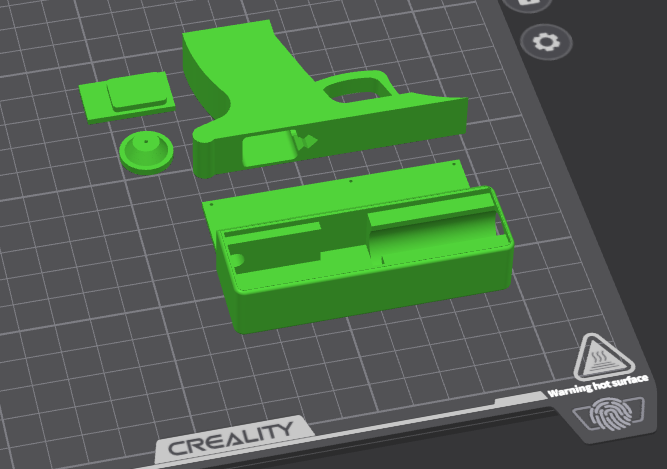

- Gehäuse: Ergonomisch, pistolenartig, per 3D-Druck gefertigt.

- Heizeinheit: E-Zigaretten-Coil, temperaturgeregelt (ca. 120–250 °C).

- Reservoir: Enthält 2 ml Glycerin + Pyrethrum – ausreichend für viele Anwendungen.

- Mikropumpe: Erzeugt den Nebel-Luftstrom beim Schuss.

- Steuerung: Akku-betrieben, Knopfdruck aktiviert Coil und Pumpe.

- Düse: Lenkt den Nebel gezielt aus dem Gerät.

Wirkung und Anwendung

- Das Insekt wird durch die feinen Tröpfchen benetzt.

- Glycerin sorgt für Haftung des Wirkstoffs.

- Die Insekten zeigen erst Desorientierung, dann Lähmung und verenden meist innerhalb 15 Minuten.

Sicherheit und Umweltaspekte

Vorteile:

- Deutlich weniger Chemieeinsatz

- Sichtkontrolle beim Ausstoß

- Kein entzündliches Treibgas

- Weniger Rückstände auf Flächen

Risiken:

- Toxisch für Katzen → Anwendung nur mit Vorsicht

- Glycerin-Nebenprodukte bei Erhitzung möglich → Raum danach lüften

Marktfähigkeit und Potenzial

- Patentschutz möglich: Kombination aus Verdampfer, Glycerin-Träger und gezielter Applikation neuartig

- Zielgruppe: Haushalte mit Haustieren, Kinder, umweltbewusste Nutzer

- Herausforderungen: Anwendung erfordert Zielen, behördliche Zulassung nötig

Fazit

Diese Erfindung zeigt, dass gezielte Mikrovernebelung mit Glycerin-Insektizid-Gemisch eine vielversprechende Alternative zu herkömmlichen Sprays ist – effizient, sicher und innovativ. Ein Beispiel für moderne Schädlingsbekämpfung: „So viel wie nötig, so wenig wie möglich.“

Effizientere Alternativen zur klassischen Insektenspraydose

Existierende Methoden ohne Spraydose

Es gibt bereits verschiedene Anwendungsmethoden für Insektizide, die ohne die klassische Aerosol-Spraydose mit Treibgas auskommen. Dazu zählen unter anderem:

- Elektrische Verdampfer (Mückenstecker): Kleine Geräte für die Steckdose, die einen Wirkstoff (z. B. Pyrethroide wie Prallethrin oder Transfluthrin) langsam verdampfen[1]. Sie bieten kontinuierlichen Schutz, etwa gegen Mücken, ohne manuelles Sprühen. Allerdings wird der Wirkstoff als feiner Dampf im Raum verteilt (Biozidverdampfer)[2].

- Ultra-Low-Volume (ULV) Vernebler / Mikronebelgeräte: Diese elektrisch oder motorbetriebenen Geräte erzeugen einen sehr feinen Nebel aus Insektizidlösung. Sie kommen in Profi-Anwendungen zum Einsatz (z. B. zur Raumbehandlung gegen Schädlinge) und verteilen winzige Tröpfchen (teils <25 µm) im Raum[3]. ULV-Fogger ermöglichen eine Raumbegasung (ähnlich Foggern oder “Nebelautomaten”) ohne Treibgas, indem sie das Mittel mechanisch zerstäuben. Total-Release-Fogger (automatische “Insektenbomben”) gehören ebenfalls in diese Kategorie, setzen aber oft noch Treibgas ein[4].

- Manuelle Pumpsprüher und Punkt-Zerstäuber: Statt eines unter Druck stehenden Aerosolsprays können Insektizide auch mit Pumpzerstäubern oder Drucksprühern ausgebracht werden. Diese erlauben eine gezielte Punktapplikation – etwa in Ritzen oder auf Laufwege von Ungeziefer – ohne flächiges Versprühen von Treibgas. Einige Hersteller bieten automatische Sprühspender an, die in Intervallen sprühen, oder mechanische Sprühflaschen mit Spezial-Düse (bag-on-valve Technik) als treibgasfreie Alternative[5].

- Insektengels und -köder (IGR-Gels, Bait Stations): Statt eines Sprühnebels werden hier Lockstoffe mit gering dosierten Wirkstoffen (teils Insect Growth Regulators zur Sterilisation) in Gel- oder Köderform ausgebracht. Beispielsweise werden gegen Schaben oder Ameisen Gelpunkte oder Köderboxen ausgelegt, die vom Insekt aufgenommen werden. Diese Methoden kommen mit minimaler Wirkstoffmenge aus und wirken hochspezifisch[6][7].

- Räucherspiralen und Verdampfer-Plättchen: Insbesondere zur Mückenabwehr werden Moskitospiralen (Coils) eingesetzt. Beim Abglimmen setzen sie Insektizid-haltigen Rauch frei[8]. Ähnlich funktionieren Verdampfer mit erhitzten Wirkstoff-Plättchen. Sie benötigen keine Spraydose, belasten aber die Innenraumluft durch Rauch bzw. Aerosole.

- Weitere innovative Ansätze: Professionelle Schädlingsbekämpfer nutzen zudem Staubapplikatoren (z. B. Kieselgur-Puder gegen Ameisen), Schaum-Applikatoren (etwa Schaum mit Insektizid für Hohlräume) oder beschichtete Oberflächen (Insektizid-Netze, -Lacke). Auch automatische Fallen mit Lockstoff und elektromechanischer Tötung oder Ultraschall- und UV-Geräte kommen zum Einsatz (wobei letztere physikalisch wirken und keine Biozide ausbringen). Diese Methoden zielen darauf ab, Schädlinge ohne großflächiges Versprühen von Chemikalien zu bekämpfen.

Wirkstoffverbrauch und Zielgenauigkeit im Vergleich

Moderne Applikationsmethoden unterscheiden sich deutlich darin, wie effizient sie den Wirkstoff nutzen und ob sie diesen zielgenau ausbringen. Im Folgenden werden klassisches Aerosolspray und Alternativen hinsichtlich Wirkstoffverbrauch (Menge des benötigten Insektizids) und Zielgenauigkeit (Treffsicherheit auf die Zielorganismen/-flächen) gegenübergestellt:

| Methode | Wirkstoff-Einsatz (Verbrauch/Effizienz) | Zielgenauigkeit (Treffsicherheit) |

|---|---|---|

| Aerosol-Spraydose | Hoch: großflächiger Sprühnebel bedeckt viel Umgebung; ein Teil des Wirkstoffs geht als Überschuss in die Raumluft oder auf unbeteiligte Flächen[9]. Verbrauch daher relativ hoch pro bekämpftem Insekt. Studien zeigten z. B., dass Pyrethroid-Sprays weniger als 20 % der Ziel-Schaben in Kontakttests töten konnten[10][11] – viel Wirkstoff bleibt unwirksam. | Gering: Der feine Nebel verteilt sich unkontrolliert. Es werden auch Orte und Oberflächen getroffen, die nicht von Insekten frequentiert werden. Fliegende Insekten können verfehlt werden, wenn nicht direkt angesprüht. Insgesamt eher breit streuende Wirkung statt punktgenau. |

| Elektrischer Verdampfer | Moderat: kontinuierliche Abgabe kleiner Wirkstoffmengen über Stunden/Tage. Insgesamt meist weniger Wirkstoff pro Zeiteinheit als impulsives Sprayen, jedoch Dauerbetrieb möglich. Ein Verdampfer muss mehrere Stunden betrieben werden, um den Raum zu sättigen, was den Summenverbrauch bestimmen kann. Vorteil: keine Treibgase, Wirkstoff gezielt für einen Raum dimensioniert (z. B. Fläschchen für ~45 Nächte)[12]. | Gering: Flächendeckend diffus. Der Wirkstoff verteilt sich gleichmäßig im ganzen Raum als Dampf. Es erfolgt keine gezielte Ausrichtung auf einzelne Insekten – alle Insekten im Raum werden gleichermaßen exponiert (und auch Bewohner/Pflanzen). Daher nicht präzise, sondern Raumbehandlung. |

| ULV-Vernebler (Kaltnebel) | Relativ gering (effizient): Durch extrem feine Tröpfchen wird mit wenig Flüssigkeit eine große Fläche/Volumen benetzt[9]. ULV-Systeme können den Lösungsmittel- und Wirkstoffbedarf reduzieren, da kaum Tropfen ablaufen oder versickern (sie bleiben länger in der Luft schweben und bedecken mehr Oberfläche)[9][3]. Allerdings wird typischerweise trotzdem die gesamte Raumluft mit Wirkstoff gesättigt. | Mittel: Raumfüllend, aber gleichmäßiger. Der Nebel durchdringt auch Ritzen und verborgene Stellen und erreicht so mehr Zielorganismen. Jedoch ist die Methode nicht selektiv: Alles im Raum wird benebelt. Für punktuelle “Hot-Spots” gibt es gezielte ULV-Geräte mit etwas größeren Tröpfchen (~50 µm), die man direkt auf Befallsnester richten kann[13]. Insgesamt deckt ULV viel ab, aber ohne zwischen Ziel und Nicht-Ziel zu unterscheiden. |

| Punkt-Zerstäuber / Pumpsprüher | Variabel, tendenziell geringer: Der Anwender dosiert die Menge manuell. Durch punktuelles Sprühen (mit Düse oder Kanüle) kann deutlich weniger Wirkstoff ausreichen, da nur befallene Stellen behandelt werden (z. B. Ritzen, Nestbereiche). Kein Treibgasverlust. Allerdings hängt die Effizienz von der Sorgfalt des Anwenders ab – unsachgemäßes Pumpen kann ebenso viel verbrauchen wie Spray. Vorteilhaft ist, dass nur benötigte Menge angesetzt/versprüht wird, was den Verbrauch optimieren kann. | Hoch: Gezielt und kontrolliert. Man sprüht direkt auf das Insekt oder befallene Stelle. Gute Pumpsprüher erzeugen größere Tropfen als Aerosole, die zielgenau anhaften und weniger weit verwehen. Dadurch trifft der Wirkstoff eher nur die intendierten Flächen (z. B. ein Laufweg am Sockel). Bei präziser Anwendung ist dies deutlich zielgenauer als die diffuse Spraydose. |

| Insektengel/-köder | Sehr gering: Hocheffizient. Köder und Gels benötigen nur winzige Wirkstoffmengen, da sie auf die Biologie der Schädlinge setzen (Aufnahme und Weiterverbreitung im Nest). Studien zeigten, dass moderne Gelköder über 28 Tage >80 % einer Schabenpopulation eliminieren können[6][14] – mit wenigen Gramm Ködermasse. Im Vergleich zur Spraydose, die großflächig sprüht, ist der Wirkstoffverbrauch minimal, da nur die Zielinsekten den Wirkstoff aufnehmen. | Sehr hoch: Selektiv und präzise. Nur die Schädlinge, die vom Köder fressen (oder Artgenossen, die damit in Kontakt kommen), werden getroffen. Keine Verteilung auf Umgebungsluft oder unbelebte Flächen. Andere Nicht-Ziel-Insekten oder Haustiere werden kaum exponiert (vorausgesetzt, der Köder ist für sie unattraktiv oder unzugänglich). Die Wirkung entfaltet sich am Ort der Köderauslage – extrem punktgenau im Vergleich zum Sprühen. |

| Räucherspirale (Coil) | Moderat bis hoch: Eine Spirale enthält ein paar hundert Milligramm Insektizid und brennt über Stunden ab[8]. Da viel Wirkstoff im Rauch in die Luft geht (auch nach draußen verweht), ist die Effizienz fragwürdig. Pro Einheit wird relativ viel Wirkstoff freigesetzt, um über längere Zeit einen Bereich zu schützen. Verglichen mit elektrischen Verdampfern ist der Verbrauch schwerer kontrollierbar (abhängig von Zugluft, Abbrenndauer etc.). | Gering: Flächig durch Rauchverteilung. Der Wirkstoff erreicht alle Bereiche rund um die brennende Spirale, ohne auf bestimmte Insekten zu zielen. Wie beim Verdampfer eine Raum- bzw. Bereichsbehandlung. Wind kann die Konzentration ungleichmäßig verteilen. Gegen unbewegliche oder versteckte Insekten (z. B. versteckte Mücken) ist die Zielgenauigkeit niedrig – es entsteht vielmehr eine schützende Zone, statt einzelne Insekten direkt zu treffen. |

Zusammenfassend zeigen die neuen Methoden klare Vorteile bei Effizienz und Präzision gegenüber der Spraydose in bestimmten Anwendungsfällen. Punktapplikation und Köder nutzen den Wirkstoff am effektivsten (kaum Verschwendung, da fast nur Schädlinge exponiert werden)[15]. Raumvernebler und Verdampfer hingegen verteilen das Insektizid ähnlich unspezifisch wie Spraydosen, können aber durch feinere Verteilungsmuster teilweise mit weniger Wirkstoff auskommen[9]. Wichtig ist die richtige Methode je nach Situation: Braucht man sofortigen Knock-down im offenen Raum, oder langfristige Nestwirkung? So empfiehlt etwa ein Ratgeber, bei akutem Befall eher ein Aerosol/Pumpspray für sofortige Wirkung und für die nachhaltige Kontrolle Köderpräparate einzusetzen[16].

Gesundheits- und Umweltaspekte

Neben der reinen Wirksamkeit spielen Gesundheitsgefahren für den Anwender und Umweltbelastungen eine große Rolle bei der Bewertung moderner Methoden. Hier offenbaren sich deutliche Unterschiede zwischen der Spraydose und alternativen Applikationen:

- Aerosol-Sprays (Treibgas): Sie stellen ein Gesundheitsrisiko dar, da beim Sprühen ein feiner Nebel inhaliert werden kann. Viele Spraydosen enthalten Pyrethroide, die als Aerosol eingeatmet für Menschen mäßig giftig sein können[2]. Kopfschmerzen, Reizungen der Atemwege oder allergische Reaktionen sind mögliche Folgen bei unsachgemäßer Anwendung in geschlossenen Räumen[17][18]. Zudem sind die Treibgase (häufig Propan/Butan) hochentzündlich – unsachgemäße Anwendung birgt Brand- und Explosionsgefahr. Umweltseitig tragen Aerosolsprays erheblich zu VOC-Emissionen bei: flüchtige organische Verbindungen aus Propellanten und Lösemitteln verschlechtern die Luftqualität und können zur Ozonbildung beitragen[19][20]. Laut Studien stammen global über 1,3 Tg VOC jährlich aus Sprühdosen-Propellanten[21]. Außerdem fällt die leere Dose als Sondermüll/Altmetall an.

- Elektrische Verdampfer: Hier ist das Gesundheitsrisiko subtiler, aber vorhanden. Die Geräte emittieren kontinuierlich geringe Mengen Insektizid in die Raumluft. Hersteller warnen selbst, dass empfindliche Personen, Kinder oder Haustiere dem Dampf nicht dauerhaft ausgesetzt sein sollten[22]. In schlecht belüfteten Räumen kann sich die Wirkstoffkonzentration erhöhen. Das Umweltbundesamt empfiehlt solche Biozid-Verdampfer nur sehr eingeschränkt, da die Innenraumluft belastet wird[2]. Auf der positiven Seite entfällt jedoch das plötzliche Freisetzen großer Wirkstoffmengen – die Spitzenbelastung für Mensch/Umwelt ist niedriger als beim Sprühstoß einer Dose. Umweltaspekt: Kein Treibhausgas als Treibmittel, wenig Verpackungsmüll (kleine Nachfüllfläschchen). Aber: Der kontinuierliche Stromverbrauch und die dauerhafte VOC-Emission (wenn auch in kleineren Dosen) können Innenräume ebenfalls belasten.

- ULV-Nebel und Fogger: Professionell eingesetzt (ohne Anwesende im Raum) sind sie relativ sicher für Anwender, da Schutzkleidung getragen wird und der Raum erst nach ausreichender Lüftung wieder betreten wird. Bei Haushalts-Foggern (Selbstbedienungs-Nebelbomben) hingegen besteht Unfallgefahr: Es kam vor, dass bei Überdosierung oder Funkenbildung explosive Gemische entstanden. Gesundheitlich ist die akute Belastung hoch – ähnlich oder höher als bei Handsprays –, da ein ganzer Raum mit Wirkstoffaerosol geflutet wird. Untersuchungen zeigen zudem, dass solche Fogger im Haushalt gegen Schädlinge wie Schaben meist ineffektiv sind, aber unnötige Belastungen für Bewohner schaffen[10][11]. Umwelttechnisch verteilen ULV-Fogger die Chemikalie zwar effizient, aber ubiquitär: Nach dem Nebeln lagern sich Wirkstoffe auf Oberflächen ab; Lüften kann die Stoffe ins Freie tragen. Positiv ist, dass ULV-Systeme mit weniger Lösungsmittel auskommen (Wasserbasis, kein Treibgas) und dadurch weniger Lösemittel in die Umwelt gelangt[9]. Insgesamt sollte Fogging nur gezielt und unter Sicherheitsvorkehrungen erfolgen, um Gesundheits- und Umweltrisiken zu minimieren.

- Punktapplikation/Pumpsprüher: Durch die gezielte Anwendung sinkt das Gesundheitsrisiko, weil viel weniger Sprühnebel in die Luft gelangt. Größere Tropfen und direkte Auftragung reduzieren die Inhalation im Vergleich zum feinen Aerosol. Dennoch muss Schutzausrüstung (Handschuhe, ggf. Maske) verwendet werden, da Kontakt mit der konzentrierten Flüssigkeit reizend sein kann. Ein Vorteil ist, dass kein druckbetriebenes Treibgas involviert ist – man vermeidet also die inhalativen Zusatzrisiken der Lösungsmitteldämpfe und Propellanten. Umweltseitig schneiden Pumpsprüher besser ab: Keine VOC-Treibgase, meist nachfüllbar (weniger Müll) und der Wirkstoffauftrag bleibt lokal. Allerdings können auch hier Rückstände in der Wohnung oder der Natur problematisch sein, wenn zu viel gespritzt wird. Insgesamt sind *punktuelle Sprühmethoden bei vorsichtiger Dosierung deutlich schonender für Mensch und Umwelt als breit streuende Aerosole[15].

- Insektengels und Köder: Diese gelten als sehr sichere Methode. Da keine Sprühnebel entstehen, gibt es praktisch keine Inhalationsgefahr. Der Wirkstoff ist oft in fester/geliger Matrix gebunden. Das Risiko besteht hauptsächlich bei direktem Verschlucken – deshalb sind viele Köder bitterstoffversehen und in unzugänglichen Stationen platziert, um Kinder und Haustiere zu schützen. Insgesamt vermindern Köder und IGR-Gels die unnötige Pestizidexposition massiv[15]. Die Umweltbelastung ist gering: Kaum Wirkstoff gelangt in Luft, Wasser oder Böden, solange die Köder sachgerecht entsorgt werden. Auch Resistenzprobleme können geringer ausfallen, da die Wirkstoffe meist langsamer wirken und nicht überall verteilt werden (weniger Selektionsdruck auf Nicht-Zielorganismen). Fazit: Köder sind in puncto Gesundheit und Umwelt eine der verträglichsten Insektizid-Anwendungen im Haushalt.

- Räucherspiralen (Coils): Hier liegen die Risiken vor allem in der Rauchentwicklung. Studien und Tests warnen, dass die beim Abbrennen entstehenden Partikel und Gase die Atemwege ähnlich belasten können wie Zigarettenrauch[8]. Besonders in geschlossenen Räumen kann der Rauch (Teerstoffe, Feinstaub plus Insektizid) Augen und Lunge reizen. Die WHO stuft das regelmäßige Verbrennen von Moskitospiralen als gesundheitlich bedenklich ein, da es formaldehydhaltigen Rauch erzeugen kann. Umweltaspekt: Der Rauch verteilt das Insektizid auch im Freien, wo es Non-Target-Insekten (z. B. Bestäuber) beeinträchtigen kann. Positiv: keine Spraydose, kein externes Treibmittel, und Reste können im Hausmüll entsorgt werden. Nichtsdestotrotz sind Coils ökologisch und gesundheitlich die unsauberste Alternative – ein alter Ansatz, der in Innenräumen heute eher durch Verdampfer oder Netze ersetzt wird.

Zusammengefasst sind Spraydosen in Sachen Umwelt- und Gesundheitsbelastung die ungünstigste Option: hohe Lösemittel- und Treibgasemission, akute Expositionsspitzen und relativ unkontrollierte Verteilung des Gifts[23][17]. Moderne Methoden wie Köder oder präzise Sprüher punkten damit, dass sie unnötigen Chemikalienkontakt vermeiden und deutlich weniger Schadstoffe in Umlauf bringen[15]. Wo großflächige Wirkverteilung nötig ist (z. B. Mücken im Raum), sollten möglichst verdünnte, besser steuerbare Systeme (Verdampfer statt Raucherzeuger, wasserbasierte ULV statt Lösemittel-Spray) eingesetzt werden, um die Belastung für Mensch und Umwelt so gering wie möglich zu halten.

Warum hält die Industrie an Spraydosen fest?

Trotz der genannten Nachteile bleiben Aerosol-Insektensprays ein Verkaufsschlager. Dafür gibt es mehrere technische und wirtschaftliche Gründe:

- Etablierte Technologie & niedrige Herstellungskosten: Die Produktion von Spraydosen ist über Jahrzehnte optimiert worden. Dosen, Ventile und Treibgasmischungen lassen sich in Massen günstig herstellen. Eine Spraydose ist ein fertiges Plug-and-Play-Produkt – im Werk befüllt, dicht verschlossen und lagerstabil. Im Vergleich dazu erfordern neue Systeme (etwa elektronische Geräte oder Gelköder) zunächst höhere Entwicklungskosten und oftmals komplexere Komponenten, was teurer in der Herstellung sein kann. Die Industrie verfügt über vorhandene Abfüllanlagen und Lieferketten für Aerosole, was die Spraydose ökonomisch attraktiv hält.

- Hohe Nachfrage und Nutzergewohnheiten: Verbraucher greifen gern zu Spraydosen, weil sie sofortige Wirkung und einfache Handhabung bieten[24][25]. Ein Knopfdruck – und das Insekt fällt im Idealfall tot um. Diese Instant-Gratification ist ein starkes Verkaufsargument. Außerdem sind die meisten Kunden es gewohnt, gegen Insekten „Spray“ einzusetzen; alternative Methoden erfordern oft mehr Geduld oder Wissen (z. B. wo Köder platzieren?). Sprays gelten als Universalwaffe gegen allerlei Ungeziefer, was ihren Marktanteil auf etwa 35 % hält – damit dominieren sie das Segment gegenüber speziellen Lösungen[26][27]. Die Bequemlichkeit („draufhalten und sprühen“) und breite Verfügbarkeit im Handel (Supermärkte, Drogerien) sichern der Spraydose einen festen Platz[28].

- Breites Wirkspektrum & sofortiger Erfolg: Anders als ein Ameisenköder, der nur Ameisen anspricht, oder eine UV-Falle, die nur Fluginsekten fängt, kann eine Spraydose theoretisch alle sichtbaren Schädlinge abtöten. Diese Universalität vereinfacht Marketing und Vertrieb – ein Produkt für „alle Insekten“. Zudem betonen Hersteller die Knock-down-Effekte: Viele Aerosolsprays enthalten Kombinationen (z. B. Pyrethroid + PBO Synergist), die einen schnellen Ausfall der Insekten versprechen[29]. Dieser sichtbare Erfolg in Sekunden überzeugt Anwender, während Alternativen wie Gels zunächst „unsichtbar“ wirken (Insekten sterben verzögert im Nest). Die Psychologie spielt hier eine Rolle – der Kunde sieht, dass das Spray „wirkt“, und greift beim nächsten Mal wieder zur Dose.

- Regulatorische Rahmenbedingungen: Paradoxerweise könnten bestimmte Regularien die Spraydose begünstigen. Beispielsweise verlangt die US-Umweltbehörde EPA keine Wirksamkeitsprüfung von Haushaltsinsektiziden an resistenten Feldpopulationen[30]. Hersteller können also Standardformulierungen verkaufen, obwohl Studien zeigen, dass diese z. B. gegen resistente Deutsche Schaben “praktisch wirkungslos” sind[10][11]. Solange das Produkt die Zulassungsauflagen (Toxikologie, Verpackungssicherheit usw.) erfüllt, darf es verkauft werden – der Effektivitätsdruck ist gering. Auch ist die bestehende Gesetzgebung zu VOCs und Treibhausgasen bei Sprays oft lascher für Bizozid-Sprays als etwa bei Lacken oder technischen Aerosolen, oder es gibt Übergangsfristen zur Umstellung. In der EU werden Biozidprodukte zwar geprüft, aber die Spraydarreichung an sich bietet dem Hersteller Vorteile: Das Produkt wirkt flüchtig und hinterlässt weniger Langzeit-Rückstände, was die Risikoabschätzung erleichtert (und z. B. eine Zulassung im Haushalt ermöglicht, wo etwa ein persistenter Wirkstoff in einem Köder strenger beurteilt würde). Kurz gesagt: Die Spraydose passt in den bestehenden regulatorischen Rahmen, und neue Methoden müssen sich diesen erst bahnen.

- Kommerzielle Überlegungen: Spraydosen sind ein lukratives Geschäftsmodell. Sie sind Verbrauchsprodukte, die bei Befall rasch aufgebraucht und immer wieder neu gekauft werden müssen. Ein innovatives Gerät (z. B. ein elektronischer Zerstäuber) hingegen würde man einmal anschaffen und dann vielleicht nur Nachfüllkartuschen kaufen – geringere Absatzmengen pro Kunde. Auch die Vertriebskanäle spielen eine Rolle: Ein Regal voller Spraydosen verkauft sich im Gartencenter oder Supermarkt einfacher als erklärungsbedürftige High-Tech-Geräte. Zudem sind große Marken (Raid, Bayer Garden, etc.) eng mit dem Spray-Image verbunden; das Branding und Marketing über Jahrzehnte fokussierte auf „Sprüh und töte“. Es besteht also eine Pfadabhängigkeit: Hersteller investieren eher in Varianten bestehender Sprays (neue Düsen, Düfte, „Bio“-Wirkstoffe im Spray[31][32]) als in völlig neue Applikationstechnologien, solange der Markt dies nicht vehement einfordert.

Unterm Strich halten Kostenstruktur, Konsumentenerwartung und etablierte Prozesse die Industrie bisher bei der Spraydose. Die bekannten Vorteile – günstig, sofort, universell – machen es schwierig, Alternativen im Massenmarkt durchzusetzen, zumal diese oft erklärungsbedürftiger oder in der Anschaffung teurer sind. Erst wenn etwa strengere Gesetze (VOC-Limits, Treibgasverbote) oder geändertes Käuferverhalten Druck ausüben, steigt der Anreiz für Hersteller, radikal umzudenken.

Innovative Geräte und neue Ansätze

Trotz der Dominanz der Spraydose gibt es Unternehmen und Start-ups, die neue Wege in der Insektenbekämpfung gehen. Einige Beispiele für sparsame, zielgerichtete Systeme und frische Ansätze sind:

- Automatisierte Dosiergeräte: Firmen experimentieren mit batteriebetriebenen Zerstäubern, die kleinste Mengen Insektizid gezielt abgeben. So gibt es etwa bewegungsgesteuerte Sprühautomaten, die in Ställen oder Räumen nur dann einen Sprühstoß abgeben, wenn tatsächlich Insektenaktivität detektiert wird. Solche punktuellen Systeme sollen den Wirkstoffverbrauch senken, da nicht permanent gesprüht wird. Ein einfacheres Beispiel im Consumer-Bereich sind Intervallsprüher, etwa für Fliegenbekämpfung in Tierställen: Ein Dispenser sprüht alle X Minuten einen kurzen Sprühstoß eines Insektizids. Dies ist zwar noch ein Aerosol-Prinzip, aber durch die genaue Zeitsteuerung deutlich sparsamer als manuelles Drauflossprühen.

- Propellantefreie Sprühtechnik: Einige Hersteller haben neue Verpackungen entwickelt, um ohne Treibgas feinen Sprühnebel zu erzeugen. Ein Beispiel ist die Bag-on-Valve-Technologie, bei der das Mittel in einem Innenbeutel durch Luftdruck ausgestoßen wird. Auch manuelle Feinsprüher, die durch Pumpen einen kontinuierlichen Nebel liefern (ähnlich Haarspray ohne Treibgas), kommen auf. So bewirbt z. B. der Repellent-Hersteller Ben’s sein Eco-Spray-System, das ganz ohne ozonschädliche Treibgase auskommt[33]. Solche Lösungen könnten auf Insektizid-Sprays übertragen werden, um die Umweltbelastung zu reduzieren, ohne dem Nutzer die vertraute Sprühanwendung zu nehmen.

- Start-ups im Smart Pest Control: In der Landwirtschaft und Schädlingsbekämpfung entstehen High-Tech-Lösungen, die perspektivisch auch im Haushalt genutzt werden könnten. Ein britisches Start-up namens Spotta etwa entwickelt IoT-gestützte Insektenfallen mit Sensoren, um Schädlinge früh zu erkennen und punktgenau Gegenmaßnahmen auszulösen[34][35]. Die Idee dahinter: Wenn man einen Befall früh erkennt (z. B. Bettwanzen in einem Zimmer oder Motten in einer Speisekammer), kann man mit sehr geringer Giftmenge lokal reagieren, statt später den ganzen Raum behandeln zu müssen. Ähnlich arbeiten einige Monitoring-Systeme, die per App melden, wo sich Befall konzentriert, damit dort etwa ein Gelköder platziert wird.

- KI und Bildverarbeitung: In der Agrartechnik bereits fortgeschritten sind KI-gestützte Sprühsysteme, die Schädlinge oder Unkraut in Echtzeit erkennen und gezielt ansprühen. Systeme wie Greeneye oder John Deere’s „See & Spray“ können so den Pestizideinsatz um bis zu ~90 % reduzieren, indem sie nur dort sprühen, wo wirklich ein Schaderreger erkannt wurde[36][37]. Übertragen auf den Haushalt könnte man sich z. B. eine Kamera-gesteuerte Innenraumdrohne vorstellen, die nur dann eine winzige Sprühdosis abgibt, wenn sie eine Stechmücke im Flug identifiziert – Science-Fiction, aber technisch nicht völlig abwegig. Erste Ansätze, Insekten mit Lasern oder gerichteten Luftstößen zu eliminieren, wurden in Laboren getestet. Diese „Präzisionsbekämpfung“ steht zwar noch nicht im Supermarktregal, doch sie zeigt den Weg, den innovative Firmen einschlagen: weg von der Flächenberieselung, hin zur millimetergenauen Bekämpfung.

- Biologische und bio-rationale Methoden: Einige neue Produkte setzen statt klassischer Neurotoxine auf biologisch abbaubare Wirkstoffe oder Lebendorganismen. Beispiel: Ein Start-up entwickelte eine Pilz-beschichtete Falle für Stechmücken (In2Care Trap), bei der die Mücken selbst Sporen in ihre Brutgewässer tragen und so ihre Larvenpopulation reduzieren – ohne flächig Insektizid zu versprühen. Andere vertreiben Nützlinge in Gelkügelchen als „living insecticide“. Zwar sind dies eher alternative Wirkstoffe als neue Geräte, doch häufig gehen solche Innovationen Hand in Hand mit neuen Applikationsformen (z. B. ein Gelspender für einen Lockstoff+Pilz-Cocktail). Die großen Hersteller reagieren auf den Trend zu „natürlicheren“ Mitteln mit eigenen Linien: SC Johnson brachte z. B. 2021 die Marke STEM™ auf den Markt, mit pflanzlich inspirierten Sprays und sogar chemiefreien Lichtfallen[38][39]. Hier zeigt sich, dass sogar etablierte Konzerne anfangen, über Alternativen zur klassischen Spraydose nachzudenken – sei es durch andere Rezepturen oder gänzlich neue Geräte.

- Nachhaltige Verpackung und Refill-Konzepte: Innovativ sind auch Ansätze, Insektizide in wiederbefüllbaren Zerstäubern oder konzentrierter Form anzubieten, um Müll und Transportvolumen zu reduzieren. Start-ups im Reinigungsmittelbereich haben vorgemacht, dass Konzentrate in kleinen Kapseln, die der Kunde zu Hause mit Wasser mischt und in eine Dauer-Sprühflasche füllt, viel Plastik und Energie sparen. Übertragen auf Insektizide könnte dies bedeuten: Man kauft nur noch kleine Ampullen mit Wirkstoff (vielleicht sogar biologisch abbaubar), umgeht Treibgase komplett, und verwendet ein langlebiges Sprühgerät. Bisher steckt dieser Gedanke aber noch in den Kinderschuhen im Pest-Control-Markt, da die großen Volumina weiterhin über Einweg-Spraydosen abgesetzt werden.

Insgesamt gibt es vielversprechende Entwicklungen, die zeigen, dass es technisch möglich ist, Schädlinge gezielter und mit weniger Chemie zu bekämpfen. Die Bandbreite reicht von smarter Elektronik bis zu neuartigen Lockstoffen. Allerdings müssen solche Innovationen auch Marktreife erlangen und vom Verbraucher angenommen werden. Einige Nischenprodukte gibt es bereits (z. B. die erwähnten smarten Mückenfallen oder automatische Spender), doch der große Durchbruch in der Breite steht noch aus. Oft mangelt es (noch) an der Kombination von Wirksamkeit, einfacher Bedienung und günstigem Preis, die nötig wäre, um der Spraydose ernsthaft Konkurrenz zu machen.

Effizienz moderner Methoden – Studien und Markteinschätzungen

Die Frage, ob moderne Applikationstechniken effizienter und erfolgreicher sind als traditionelle Sprays, wurde auch in Studien und Marktanalysen untersucht. Einige relevante Ergebnisse:

- Wirksamkeitsstudien (Labor/Field): Jüngste wissenschaftliche Arbeiten zeigen teils eklatante Leistungsunterschiede zugunsten neuer Methoden. Ein Beispiel ist die Bekämpfung der Deutschen Schabe: Während Konsumenten-Sprays mit Pyrethroiden in Versuchen weniger als 20 % der Schaben abtöteten (viele Schädlinge überlebten Tage trotz Kontakt mit dem Spray)[10], erreichen moderne Gel- und Flüssigköder über 80 % Mortalität innerhalb von 28 Tagen[6]. In einer 2024 veröffentlichten Studie wurden sechs Handelsköder getestet – alle schafften mindestens 80 % Abtötung bei Schaben, was als “weitaus bessere Leistung als die von Pyrethroid-Sprays in früheren Untersuchungen” beschrieben wird[6]. Besonders Flüssigköderstationen erwiesen sich sowohl im Labor als auch in Feldversuchen (realen Wohnungen) als sehr effektiv, vergleichbar mit Profi-Präparaten[14][40]. Demgegenüber lieferten Fogger/Sprays in denselben Wohnungen kaum nachhaltige Kontrolle (die Schabenpopulationen blieben weitgehend bestehen, teils wegen Resistenz und Vermeidungsverhalten)[41][42]. Fazit: Für bestimmte Schädlinge (Schaben, Ameisen) sind Köder nachweislich effizienter – sie verbrauchen weniger Wirkstoff und erzielen dennoch einen höheren Bekämpfungserfolg als Residualsprays[43].

- Reduzierung unnötiger Exposition: Experten für städtische Schädlinge empfehlen zunehmend Integrated Pest Management (IPM) mit Fokus auf Monitoring und gezielten Mitteln. Das beinhaltet oft den Verzicht auf pauschale Sprühaktionen. So betont eine Veröffentlichung der Universität Florida: “Baits and IGRs decrease the probability of unnecessary pesticide exposure compared to surface sprays” – Köder und Wachstumshemmer verringern also die Wahrscheinlichkeit unnötiger Pestizidbelastung im Vergleich zum klassischen Sprühen[15]. Diese Strategie schont nicht nur die Gesundheit, sondern erweist sich auch als wirkungsvoll: In gut umgesetzten IPM-Programmen (insb. in städtischen Wohnungen) konnten Schabenbefälle dauerhaft mit minimalem Chemikalieneinsatz in Schach gehalten werden[44]. Der Spraydose wird in solchen Programmen oft nur noch eine untergeordnete Rolle gegeben (als letztes Mittel für Einzeltiere). Dies untermauert, dass neue Ansätze sinnvoller sein können, um Schädlingsbekämpfung sicherer und ressourcenschonender zu gestalten, ohne an Effektivität einzubüßen.

- Markttrends: Marktanalysen zeigen einen langsamen, aber spürbaren Wandel in der Nachfrage. Während Aerosol-Sprays noch etwa ein Drittel des globalen Hausinsektizid-Marktes ausmachen, holen Alternativen auf[27][45]. Insbesondere Köderprodukte verzeichnen steigende Absatzzahlen: In urbanen Haushalten ist die Nachfrage nach unauffälligen, effektiven Ködern in den letzten Jahren um ca. 10 % gestiegen[46]. Baits kommen mittlerweile auf ~15 % Marktanteil und wachsen weiter[27][7]. Auch elektrische Verdampfer und ähnliche Geräte liegen bei ~25 % Marktanteil und profitieren vom Bedürfnis nach wartungsarmen Lösungen (z. B. Mückenschutz über Nacht)[47][48]. Dieser Trend wird verstärkt durch ein wachsendes Gesundheits- und Umweltbewusstsein: Etwa 18 % der Konsumenten in entwickelten Ländern bevorzugen bereits „natürlichere“ bzw. sprühfreie Mittel und verzichten aus Sorge um Gesundheit und Umwelt auf klassische chemische Sprays[49]. Die Industrie reagiert mit neuen Produktlinien (Pflanzenwirkstoffe, kinderfreundliche Formulierungen, etc.)[31][50]. Eine Marktstudie 2025 fasst zusammen: Sprays sind zwar noch führend wegen ihrer schnellen Wirkung und einfachen Nutzung, aber Vaporizers und Köder legen kontinuierlich zu, da sie speziellen Bedürfnissen gerecht werden (dauerhafter Schutz, gezielte Wirkung)[51][52].

- Effizienzbelege in der Landwirtschaft: Auch außerhalb des Haushaltsbereichs zeigen neue Applikationstechniken enorme Effizienzgewinne. In der Landwirtschaft – wo früher sprichwörtlich „mit der Giftspritze drübergegangen“ wurde – kommen heute Precision-Spraying-Technologien zum Einsatz. Studien des MIT belegen, dass allein durch bessere Tropfenhaftung an Pflanzen (mittels spezieller Sprühdüsen und Zusätze) 30–50 % weniger Pestizid für den gleichen Effekt benötigt werden[53]. KI-gesteuerte Sprühgeräte reduzieren Herbizid- und Insektizidverbrauch sogar um bis zu 90 %, indem sie wirklich nur dort sprühen, wo ein Schädling erkannt wurde[36][37]. Diese Zahlen stammen zwar aus dem Agrarbereich, doch sie beweisen prinzipiell, welches Einsparpotenzial in moderner Applikation steckt. Übertragen auf Haushaltsinsektizide bedeutet das: Es gibt erheblichen Nachholbedarf, die eingesetzte Chemie präziser und sparsamer auszubringen.

Insgesamt bestätigen Studien und Marktanalysen, dass moderne Methoden der Schädlingsbekämpfung nicht nur theoretisch sinnvoller sind, sondern auch in der Praxis gleich wirksam oder wirksamer bei deutlich geringerem Nebenwirkungsprofil. Sie reduzieren den Wirkstoffverbrauch, zielen exakter auf die Schädlinge und mindern Gesundheits- und Umweltrisiken – zentrale Vorteile, die sowohl in Laborversuchen wie auch in realen Anwendungen sichtbar wurden[6][15]. Die Industrie beginnt dies anzuerkennen, wie die schrittweisen Verschiebungen im Markt und Investitionen in neue Technologien zeigen.

Fazit

Modernere Applikationstechniken zur Insektenbekämpfung bieten im Vergleich zur klassischen Spraydose erhebliche Vorteile in puncto Effizienz, Sicherheit und Ressourcenschonung. Gezielte Methoden – allen voran Köder/Gelpräparate und manuell kontrollierte Sprüher – erreichen oft mit einem Bruchteil der Wirkstoffmenge den gleichen oder besseren Bekämpfungserfolg, da sie Verluste durch ungezielte Verteilung minimieren[6][11]. Gleichzeitig reduzieren sie die Belastung für Mensch und Umwelt dramatisch: Weniger Wirkstoff in der Luft bedeutet geringeres Inhalationsrisiko und weniger Eintrag schädlicher VOCs in die Umgebung[2][21].

Insbesondere in Innenräumen erweisen sich präzise Applikationen als überlegen: Anstatt die ganze Wohnung mit Sprühnebel zu fluten, wirkt ein gut platzierter Köder im Verborgenen auf die Schädlinge – effektiv und fast ohne Nebenwirkungen[15]. Professionelle Schädlingsbekämpfer haben diese Lektion längst gelernt und setzen vermehrt auf IPM-Konzepte mit Monitoring, Ködern und IGRs, während Flächensprays zur Notfallmaßnahme degradiert sind. Für Verbraucher sind neue Lösungen wie elektrische Verdampfer oder “sanfte” Sprays mit Pflanzenwirkstoffen auf dem Vormarsch, getrieben durch das Bedürfnis nach sicherem, unbedenklicherem Schutz[49][50].

Dennoch bleibt die Spraydose vorerst ein Platzhirsch – weniger aus technischer Notwendigkeit, sondern wegen traditioneller Vorteile: Sie ist billig, praktisch und sofort wirksam, und die Industrie sowie Konsumenten sind an sie gewöhnt[28][24]. Hier besteht offenbar Nachholbedarf: Die Industrie muss innovative Ansätze nicht nur entwickeln, sondern auch aktiv fördern und dem Kunden nahebringen. Gesetzgeber könnten durch strengere Auflagen (z. B. VOC-Grenzwerte oder Effizienzlabels) den Wandel beschleunigen, indem ineffiziente Sprays unattraktiver werden.

In Summe sprechen die Fakten eine klare Sprache: Ja, moderne Applikationstechniken sind in vielen Fällen sinnvoller, sicherer und ressourcenschonender als die herkömmliche Spraydose. Die Herausforderung liegt weniger in der technischen Machbarkeit – diese ist durch Studien und Pilotprodukte belegt – sondern in der breiten Umsetzung am Markt. Solange Spraydosen profitabel und gefragt sind, wird die Umstellung zögerlich bleiben. Doch mit wachsendem Umweltbewusstsein, Resistenzproblemen bei Schädlingen und besser informierten Verbrauchern dürfte der Druck auf die Branche steigen, aufzuholen. Die “Fliegenklatsche auf Dose” hat ausgedient – Zukunftsfähig ist eine Schädlingsbekämpfung, die zielgenau trifft, was sie treffen soll, und sonst möglichst wenig Schaden anrichtet[15]. Die verfügbaren Alternativen zeigen, dass dieses Ziel erreichbar ist – nun muss es nur noch konsequent verfolgt werden.

Quellen:

Quellen: Die Angaben und Bewertungen stützen sich auf wissenschaftliche Studien, Fachartikel und Marktberichte, u. a. zur Wirksamkeit von Ködern vs. Sprays[6][11], zu gesundheitlichen Risiken von Verdampfern und Aerosolen[2][21], sowie auf aktuelle Trendanalysen des Hausinsektizid-Marktes[46][47]. Diese verweisen auf die Notwendigkeit, traditionelle Ansätze zu überdenken und innovativen, schonenderen Technologien zum Durchbruch zu verhelfen.

Bild: Deutsche Schaben (Blattella germanica) in einer Laborsituation. Studien zeigen, dass Köder und Gel-Insektizide über 80 % solcher Schabenpopulationen eliminieren können, während herkömmliche Sprays bei resistenten Stämmen versagen[6][11]. Dies illustriert das Potenzial moderner, zielgerichteter Methoden.

[1] [2] [22] TÜV-Verband: Vorsicht bei der Nutzung elektrischer Mückenvernichter – TÜV-Verband

[3] [4] [9] [13] Fogging for Effective Pest Management – Greenhouse Product News

[5] US20160340107A1 – Propellant-free pressurized material dispenser

[6] [14] [40] [44] Baiting Cockroaches: What New Research Says Works Best

[7] [26] [27] [45] [46] [47] [48] [49] [51] [52] Household Insecticide Market Size & Insights Report [2025-2033]

[8] [16] [24] [25] [28] Why Use Insecticide Spray | Consumer Care

[10] [11] [30] [43] Consumer-grade insecticide sprays fail to control cockroaches, study shows

[12] Raid Essentials Mückenstecker 45 Nächte, Elektrischer Insekten …

[15] ENY989/IN1190: Assessment-Based Pest Management of German Cockroaches

[17] [18] [23] Volatile Organic Compounds‘ Impact on Indoor Air Quality | US EPA

[19] Unveiling the importance of VOCs from pesticides applicated in …

[20] [21] Global emissions of VOCs from compressed aerosol products

[29] Insektenbekämpfung / Vorratsschutz – hentschke + sawatzki

[31] [32] [50] “The Future of Home Insecticides: Trend Analysis” | by kristan vihaan | Medium

[33] Ben’s Tick & Insect Repellent – Ben’s

[34] [35] A Tech Startup Is Using IoT and AI to Help Farmers Cut Pesticide Costs – Business Insider

[36] Greeneye Technology™ – Turn Every Sprayer to a Smart Machine

[37] Smarter Spraying Tech Expansion – Deere & Company

[38] [39] STEM | Bug killers and repellents that scientifically decode mother nature to safely protect people against pests

[41] [42] Household and Structural InsectsIneffectiveness of over-the-counter bait and aerosol insecticide products against field-collected German cockroaches (Blattodea: Ectobiidae) – PubMed

[53] Technology developed by MIT engineers makes pesticides stick to plant leaves | MIT News | Massachusetts Institute of Technology

https://news.mit.edu/2025/mit-engineers-develop-pesticides-stick-on-plant-leaves-0325: Die Angaben und Bewertungen stützen sich auf wissenschaftliche Studien, Fachartikel und Marktberichte, u. a. zur Wirksamkeit von Ködern vs. Sprays[6][11], zu gesundheitlichen Risiken von Verdampfern und Aerosolen[2][21], sowie auf aktuelle Trendanalysen des Hausinsektizid-Marktes[46][47]. Diese verweisen auf die Notwendigkeit, traditionelle Ansätze zu überdenken und innovativen, schonenderen Technologien zum Durchbruch zu verhelfen.

Bild: Deutsche Schaben (Blattella germanica) in einer Laborsituation. Studien zeigen, dass Köder und Gel-Insektizide über 80 % solcher Schabenpopulationen eliminieren können, während herkömmliche Sprays bei resistenten Stämmen versagen[6][11]. Dies illustriert das Potenzial moderner, zielgerichteter Methoden.

[1] [2] [22] TÜV-Verband: Vorsicht bei der Nutzung elektrischer Mückenvernichter – TÜV-Verband

[3] [4] [9] [13] Fogging for Effective Pest Management – Greenhouse Product News

[5] US20160340107A1 – Propellant-free pressurized material dispenser

[6] [14] [40] [44] Baiting Cockroaches: What New Research Says Works Best

[7] [26] [27] [45] [46] [47] [48] [49] [51] [52] Household Insecticide Market Size & Insights Report [2025-2033]

[8] [16] [24] [25] [28] Why Use Insecticide Spray | Consumer Care

[10] [11] [30] [43] Consumer-grade insecticide sprays fail to control cockroaches, study shows

[12] Raid Essentials Mückenstecker 45 Nächte, Elektrischer Insekten …

[15] ENY989/IN1190: Assessment-Based Pest Management of German Cockroaches

[17] [18] [23] Volatile Organic Compounds‘ Impact on Indoor Air Quality | US EPA

[19] Unveiling the importance of VOCs from pesticides applicated in …

[20] [21] Global emissions of VOCs from compressed aerosol products

[29] Insektenbekämpfung / Vorratsschutz – hentschke + sawatzki

[31] [32] [50] “The Future of Home Insecticides: Trend Analysis” | by kristan vihaan | Medium

[33] Ben’s Tick & Insect Repellent – Ben’s

[34] [35] A Tech Startup Is Using IoT and AI to Help Farmers Cut Pesticide Costs – Business Insider

[36] Greeneye Technology™ – Turn Every Sprayer to a Smart Machine

[37] Smarter Spraying Tech Expansion – Deere & Company

[38] [39] STEM | Bug killers and repellents that scientifically decode mother nature to safely protect people against pests

[41] [42] Household and Structural InsectsIneffectiveness of over-the-counter bait and aerosol insecticide products against field-collected German cockroaches (Blattodea: Ectobiidae) – PubMed

[53] Technology developed by MIT engineers makes pesticides stick to plant leaves | MIT News | Massachusetts Institute of Technology

https://news.mit.edu/2025/mit-engineers-develop-pesticides-stick-on-plant-leaves-0325